2010年12月22日

自由や幸福は天空に有り?

<霙降る大寒の夜に>

先日、ドイツ帰りの起業塾仲間がオープンしたカフェ、Die Drei Falkenのオカメインコが一瞬の隙に大空に飛んでいってしまった、という店主の悲しみを知りました。

クリスマス・コンサートも予定され盛り上がっていた矢先のことです。

三鷹の光や磁気を思い出して伝書バトのように帰巣するよう祈っています。

私は、多摩川沿いに住んでいた20年以上前の出来事を思い出しました。

雪混じりの極寒の夜、改札を出ると、足元に一羽のコバトのような鳥がヨチヨチ出てきたのです。傍らのキオスクのおばさんに「どうしたのでしょう」と聞くと、「先ほど改札を出てきたのよ、持っていくなら、はい」といって段ボール箱を手渡してくれました。

足がうまく動かないのです。

目を閉じて私の左胸に顔を埋めてじっとしていました。

<身なりは王女様と乞食ほどにも違いーー>

「小さい鳩を拾いましたーー、探している方は?」と交番に、そして駅には人相書き?も貼りました。

おまわりさんは、伝書鳩を飼っている家に行ってみるよう指示しました。

私は伝書バトを見て仰天。神社のハトしか知らないので、利口そうな大きなクリクリ目、ガッチリした体躯、太い足を見て、伝書バトはハトにあらず?!と。

「この子は今、仙台から飲まず食わずで飛び続けて帰ったところです」と自慢げな紹介でした。

うちの鳩子ちゃんのことは何も言えずに帰りました。

研究室の動物学者によれば鳩子ちゃんは「川にいる野生の土鳩で、つり糸に足を絡めて痛めたのだろう」とのことでした。

ベランダで何度「鳩子ちゃん、外を見てごらん」と言ったことでしょう。しかし、しがみついたまま後ろを向いてしまうのです。

<啓蟄の日、鳥になった鳩子ちゃん>

三月に入った休日の朝、まだ布団の中の私の上を何と、天井スレスレに大きく、春の陽射しを浴びて旋回するものがーー。

「わあー、トリみたいだー」思わず叫んでしまいました。

はじめて鳩子ちゃんが飛んだのです。

しかしながら一向に我が家が一番なのでした。

キッチンでは私の腕先にいつも乗っているので包丁が重くてたまりません。

べランダでの物干しも右腕に乗っているので作業が大変です。

眼下の木々ではトリ達が鳩子ちゃんを見つけて嬉しそうに何か言っているのですが気にもとめません。

いつも一緒の食事です。たまに隣室に居て出遅れて、私達が先に食べ始めているとメチャ怒るのでした。

次々と思い出されてしまいますーーー

<6階から転落!!>

夏も近づいたある日、ベランダから真っ逆様に落ちてしまった、のです!

ベランダの鉄柵は、痛めた指が不安定なのです。

下の芝生に落ちて、きょろきょろ。

上から「鳩子ちゃーん」と呼びました、が、その顔は、もはや、甘えん坊の鳩子ちゃんではありません。

しばらく、眼下を行ったり、来たり、方向を確かめて飛んでいました。遂に、カッコよく多摩川の方へ高く飛んでいきました。

夫が「何でお前の方を振り返らないんだよー」とぼそり。

一歩世に出れば、七人の敵だらけ~私のことなんか!ですョね。

その後、尋ね人欄に出したり、いつでも帰れるようにと窓を開けて出勤したり、と悲しい日々でした。

今頃は、また誰かを幸せにーー、鳩子ちゃん。。。

<トリのナビゲーション・システム>

鳥の帰巣本能を人類は有効に使ってきました。

鳩はあの小さな体で、僻地医療において血清や薬品等の運び手として、また明治時代の新聞社では報道の伝達屋として、先の第二次大戦でさえ沢山の軍用鳩が役立ちました。

今の携帯電話の普及からは信じられません。

渡り鳥のメカニズムは、星座の認識によるとか、地磁気とか、ニオイとか、いろいろ言われてきました。生物が持つ?テレパシー通信の可能性までもーー。

多くの研究者が鳥を盲にしたり、磁気を乱したりと種々の実験を行いましたが解明には至りませんでした。

脳やクチバシに見いだされた鉄を含む磁性蛋白質がその磁場依存性の配向によって位置を認識するのではないか、という報告もありました。

環境電磁波の影響と思われる鳥のアクシデントからも、磁場は重要と思われます。しかし、帰巣本能の解明のみならず電磁波の生物への影響やヒトへの安全性については検証が今なお困難です。

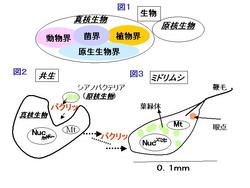

上図のように光や地磁気の受容に関する分子機構が提唱されました。

そこでは私達の脳にあって24時間の体内時計でもある、クリプトクローム(青色光受容物質)が受容の候補分子として挙げられています(文献参考1,2)。

網膜において、フラビンからクリプトクロームへの電子移動に際し地磁気が影響して、この蛋白質の状態が変わるため、視覚神経細胞の信号が変化するというものです。脳ではその情報を感知・処理して既に学習した所へ正しく飛ぶ、というわけでしょう。

クリプトクロムもまた、前回のブログで紹介した電子移動によってラジカル化するフラビン色素、を補酵素として使う蛋白質です。

とにかく光や磁場に依存する、効果器における化学反応と脳への信号の変化の詳細な研究が重要です。

虚空に柿の実ひとつ。

この柿は絶品です。それがひいき目でない証拠に、私はいろいろなお店の柿も同時に食べ比べます。

先日、ドイツ帰りの起業塾仲間がオープンしたカフェ、Die Drei Falkenのオカメインコが一瞬の隙に大空に飛んでいってしまった、という店主の悲しみを知りました。

クリスマス・コンサートも予定され盛り上がっていた矢先のことです。

三鷹の光や磁気を思い出して伝書バトのように帰巣するよう祈っています。

私は、多摩川沿いに住んでいた20年以上前の出来事を思い出しました。

雪混じりの極寒の夜、改札を出ると、足元に一羽のコバトのような鳥がヨチヨチ出てきたのです。傍らのキオスクのおばさんに「どうしたのでしょう」と聞くと、「先ほど改札を出てきたのよ、持っていくなら、はい」といって段ボール箱を手渡してくれました。

足がうまく動かないのです。

目を閉じて私の左胸に顔を埋めてじっとしていました。

<身なりは王女様と乞食ほどにも違いーー>

「小さい鳩を拾いましたーー、探している方は?」と交番に、そして駅には人相書き?も貼りました。

おまわりさんは、伝書鳩を飼っている家に行ってみるよう指示しました。

私は伝書バトを見て仰天。神社のハトしか知らないので、利口そうな大きなクリクリ目、ガッチリした体躯、太い足を見て、伝書バトはハトにあらず?!と。

「この子は今、仙台から飲まず食わずで飛び続けて帰ったところです」と自慢げな紹介でした。

うちの鳩子ちゃんのことは何も言えずに帰りました。

研究室の動物学者によれば鳩子ちゃんは「川にいる野生の土鳩で、つり糸に足を絡めて痛めたのだろう」とのことでした。

ベランダで何度「鳩子ちゃん、外を見てごらん」と言ったことでしょう。しかし、しがみついたまま後ろを向いてしまうのです。

<啓蟄の日、鳥になった鳩子ちゃん>

三月に入った休日の朝、まだ布団の中の私の上を何と、天井スレスレに大きく、春の陽射しを浴びて旋回するものがーー。

「わあー、トリみたいだー」思わず叫んでしまいました。

はじめて鳩子ちゃんが飛んだのです。

しかしながら一向に我が家が一番なのでした。

キッチンでは私の腕先にいつも乗っているので包丁が重くてたまりません。

べランダでの物干しも右腕に乗っているので作業が大変です。

眼下の木々ではトリ達が鳩子ちゃんを見つけて嬉しそうに何か言っているのですが気にもとめません。

いつも一緒の食事です。たまに隣室に居て出遅れて、私達が先に食べ始めているとメチャ怒るのでした。

次々と思い出されてしまいますーーー

<6階から転落!!>

夏も近づいたある日、ベランダから真っ逆様に落ちてしまった、のです!

ベランダの鉄柵は、痛めた指が不安定なのです。

下の芝生に落ちて、きょろきょろ。

上から「鳩子ちゃーん」と呼びました、が、その顔は、もはや、甘えん坊の鳩子ちゃんではありません。

しばらく、眼下を行ったり、来たり、方向を確かめて飛んでいました。遂に、カッコよく多摩川の方へ高く飛んでいきました。

夫が「何でお前の方を振り返らないんだよー」とぼそり。

一歩世に出れば、七人の敵だらけ~私のことなんか!ですョね。

その後、尋ね人欄に出したり、いつでも帰れるようにと窓を開けて出勤したり、と悲しい日々でした。

今頃は、また誰かを幸せにーー、鳩子ちゃん。。。

<トリのナビゲーション・システム>

鳥の帰巣本能を人類は有効に使ってきました。

鳩はあの小さな体で、僻地医療において血清や薬品等の運び手として、また明治時代の新聞社では報道の伝達屋として、先の第二次大戦でさえ沢山の軍用鳩が役立ちました。

今の携帯電話の普及からは信じられません。

渡り鳥のメカニズムは、星座の認識によるとか、地磁気とか、ニオイとか、いろいろ言われてきました。生物が持つ?テレパシー通信の可能性までもーー。

多くの研究者が鳥を盲にしたり、磁気を乱したりと種々の実験を行いましたが解明には至りませんでした。

脳やクチバシに見いだされた鉄を含む磁性蛋白質がその磁場依存性の配向によって位置を認識するのではないか、という報告もありました。

環境電磁波の影響と思われる鳥のアクシデントからも、磁場は重要と思われます。しかし、帰巣本能の解明のみならず電磁波の生物への影響やヒトへの安全性については検証が今なお困難です。

上図のように光や地磁気の受容に関する分子機構が提唱されました。

そこでは私達の脳にあって24時間の体内時計でもある、クリプトクローム(青色光受容物質)が受容の候補分子として挙げられています(文献参考1,2)。

網膜において、フラビンからクリプトクロームへの電子移動に際し地磁気が影響して、この蛋白質の状態が変わるため、視覚神経細胞の信号が変化するというものです。脳ではその情報を感知・処理して既に学習した所へ正しく飛ぶ、というわけでしょう。

クリプトクロムもまた、前回のブログで紹介した電子移動によってラジカル化するフラビン色素、を補酵素として使う蛋白質です。

とにかく光や磁場に依存する、効果器における化学反応と脳への信号の変化の詳細な研究が重要です。

虚空に柿の実ひとつ。

この柿は絶品です。それがひいき目でない証拠に、私はいろいろなお店の柿も同時に食べ比べます。

2010年12月10日

Green HandでGreen Earth!!

<花とお話すれば――>

私には、お金も時間も掛からない、マル秘の趣味?があります。

思いがけずもそのおかげで、本ブログ訪問者へのお口直し?となっています。

私は花屋さんの片隅で「半額」と札のかかった「もう駄目っ」とばかりの植物をたまに購入します。

ぺチャーッという顔つきだったのが、いつの間にやらきれいな花を咲かせていると、おかしくもなります。

挿し木をすると、たいていは付いてしまうので「グリーン・ハンドをお持ちなのね」と昔、お隣の方から言われたことがあります。

切って幾本も挿しておくと、いつの間にか一個だけが育っていることがよくあります。

二個や三個でもいいのになぜ一個?

他の全員が「僕たちに変わって生き延びてね」とありたけの生気を渡したのかしら、いえ、やっぱり偶然の為せる業、と自分に言い聞かせるのです。

ある日、玄関先で、小さい兄弟らしき男の子が二人。お兄ちゃんが弟にこう言っていました。

「花はね、話かけるとこういう風にきれいに咲くんだよ」。

弟のきらきらの顔が忘れられません。

<グリーンが意味するもの>

私にはグリーンは平和とか真実のイメージがあります。

グリーンは、最近はもっぱら、青二才でなく、環境にやさしい、とくに地球環境の保全を意味しますね。

グリーン・ハンドは和製英語かもしれません。greenish でなくて、greenableとか、植物とcommunicateやtalk toの意でしょうか。

私達の脳は、太陽光に含まれる、葉に吸収されずに反射された波長を、グリーンと色覚します。

葉の葉緑体では、光合成色素、クロロフィルがグリーン以外の波長を吸収して、そして自ら励起して電子を放出します。一連の電子の受け渡しと吸収したCO2を使って糖の合成がなされます。

<地球を救うのはーー、ミドリムシでベンチャー大賞受賞>

さて、光合成をするのは植物ばかりとは限りません。

ミドリムシは光合成も出来るし、鞭毛で運動も出来る単細胞です。

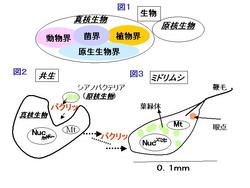

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。

実は最近、水田や水溜りにいる、このミドリムシが環境のCO2削減や食料源として役立つことで、着目されています。

ミドリムシで起業した出雲社長は学生時代からの夢を果たして、その大量培養技術で今年度の東京都ベンチャー技術大賞を獲得しました。

ミドリムシは脂質に富むので油が取れ、バイオ燃料としても有用です。減少一途の埋蔵・化石資源問題に朗報をもたらしました。

驚くこと勿れ、1切れに2億個以上のミドリムシが入ったカステラも売り出されたとかーー。

抹茶カステラと間違えそう~~

<ミドリムシの正体は>

随分と私達に役立ちそうなミドリムシです。

食料としての利点は、その養分に加え、植物や細菌が持つ、消化が難しい細胞壁がないことです。

やっぱり、ムシなの?

ではどうして、光のエネルギーを使える植物のような、動物のような、生き物がいるのでしょうか。

その昔、20億年位前でしょうか、ある真核生物はある日、光合成が出来るシアノバクテリア(原核生物;細菌)に感染し、共生するようになりました(図2)。そしてさらに、その共生植物を鞭毛虫のような原虫がまたパクッとやって、ミドリムシが生じた、とのことです(図3)。

原核生物について11月28日に書きました。

<光センサー蛋白質の同定>

ミドリムシの学名はユーグレナ、美しい瞳、と名付けられた如く、顕微鏡下では、カロテノイド色素を持つ、オレンジ色の眼点が見られます(図3)。

眼点は鞭毛の細胞内構造と一緒に光受容体装置を作り、光によって運動方向や速度を調節するようです。

何と、ミドリムシの光受容体はphotoactivated アデニレート サイクラーゼ(PAC)という、セカンド・メッセンジャーとして知られるcAMPを作る酵素でした。

この酵素が、電子移動に使われる補酵素であるフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)を結合、解離させて酵素活性の調節を行うことも分かってきました。最近、分子生物学的に構造解析がなされました(文献参照)。

ミドリムシの光の受容には細胞の吸収スペクトルからフラビンなどの色素の関与が長い間推定されていました。ミドリムシはCO2と光で増える単純な生き物と思われますがなぜか、生化学的な検証には年月が必要でした。もしや、膜蛋白質の可溶化にミドリムシの脂っこさが問題だったのでしょうか。脳も脂っこいーーー。

光による運動の分子メカニズムについては、太陽光の特定の光を信号としてフラビンからの酸化還元色素電子の放出をして運動に利用しているらしいこと、運動の調節因子がcAMPであること、は分かったのですが、この光センシング・システムによるメカニズムの詳細は、高等生物の運動にみられるようなアクチンとミオシンのスライディング機構とは異なり、未知のようです。

ミドリムシは目と足がくっ付いていて、スバシッコそうですね、単細胞ですけれどーーー

私の脳もどこか単細胞的。。。

挿せば、幾らでも増える菊とバラです。傍の水仙も冬が遠からじ、と蕾を見せました。

私には、お金も時間も掛からない、マル秘の趣味?があります。

思いがけずもそのおかげで、本ブログ訪問者へのお口直し?となっています。

私は花屋さんの片隅で「半額」と札のかかった「もう駄目っ」とばかりの植物をたまに購入します。

ぺチャーッという顔つきだったのが、いつの間にやらきれいな花を咲かせていると、おかしくもなります。

挿し木をすると、たいていは付いてしまうので「グリーン・ハンドをお持ちなのね」と昔、お隣の方から言われたことがあります。

切って幾本も挿しておくと、いつの間にか一個だけが育っていることがよくあります。

二個や三個でもいいのになぜ一個?

他の全員が「僕たちに変わって生き延びてね」とありたけの生気を渡したのかしら、いえ、やっぱり偶然の為せる業、と自分に言い聞かせるのです。

ある日、玄関先で、小さい兄弟らしき男の子が二人。お兄ちゃんが弟にこう言っていました。

「花はね、話かけるとこういう風にきれいに咲くんだよ」。

弟のきらきらの顔が忘れられません。

<グリーンが意味するもの>

私にはグリーンは平和とか真実のイメージがあります。

グリーンは、最近はもっぱら、青二才でなく、環境にやさしい、とくに地球環境の保全を意味しますね。

グリーン・ハンドは和製英語かもしれません。greenish でなくて、greenableとか、植物とcommunicateやtalk toの意でしょうか。

私達の脳は、太陽光に含まれる、葉に吸収されずに反射された波長を、グリーンと色覚します。

葉の葉緑体では、光合成色素、クロロフィルがグリーン以外の波長を吸収して、そして自ら励起して電子を放出します。一連の電子の受け渡しと吸収したCO2を使って糖の合成がなされます。

<地球を救うのはーー、ミドリムシでベンチャー大賞受賞>

さて、光合成をするのは植物ばかりとは限りません。

ミドリムシは光合成も出来るし、鞭毛で運動も出来る単細胞です。

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。実は最近、水田や水溜りにいる、このミドリムシが環境のCO2削減や食料源として役立つことで、着目されています。

ミドリムシで起業した出雲社長は学生時代からの夢を果たして、その大量培養技術で今年度の東京都ベンチャー技術大賞を獲得しました。

ミドリムシは脂質に富むので油が取れ、バイオ燃料としても有用です。減少一途の埋蔵・化石資源問題に朗報をもたらしました。

驚くこと勿れ、1切れに2億個以上のミドリムシが入ったカステラも売り出されたとかーー。

抹茶カステラと間違えそう~~

<ミドリムシの正体は>

随分と私達に役立ちそうなミドリムシです。

食料としての利点は、その養分に加え、植物や細菌が持つ、消化が難しい細胞壁がないことです。

やっぱり、ムシなの?

ではどうして、光のエネルギーを使える植物のような、動物のような、生き物がいるのでしょうか。

その昔、20億年位前でしょうか、ある真核生物はある日、光合成が出来るシアノバクテリア(原核生物;細菌)に感染し、共生するようになりました(図2)。そしてさらに、その共生植物を鞭毛虫のような原虫がまたパクッとやって、ミドリムシが生じた、とのことです(図3)。

原核生物について11月28日に書きました。

<光センサー蛋白質の同定>

ミドリムシの学名はユーグレナ、美しい瞳、と名付けられた如く、顕微鏡下では、カロテノイド色素を持つ、オレンジ色の眼点が見られます(図3)。

眼点は鞭毛の細胞内構造と一緒に光受容体装置を作り、光によって運動方向や速度を調節するようです。

何と、ミドリムシの光受容体はphotoactivated アデニレート サイクラーゼ(PAC)という、セカンド・メッセンジャーとして知られるcAMPを作る酵素でした。

この酵素が、電子移動に使われる補酵素であるフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)を結合、解離させて酵素活性の調節を行うことも分かってきました。最近、分子生物学的に構造解析がなされました(文献参照)。

ミドリムシの光の受容には細胞の吸収スペクトルからフラビンなどの色素の関与が長い間推定されていました。ミドリムシはCO2と光で増える単純な生き物と思われますがなぜか、生化学的な検証には年月が必要でした。もしや、膜蛋白質の可溶化にミドリムシの脂っこさが問題だったのでしょうか。脳も脂っこいーーー。

光による運動の分子メカニズムについては、太陽光の特定の光を信号としてフラビンからの酸化還元色素電子の放出をして運動に利用しているらしいこと、運動の調節因子がcAMPであること、は分かったのですが、この光センシング・システムによるメカニズムの詳細は、高等生物の運動にみられるようなアクチンとミオシンのスライディング機構とは異なり、未知のようです。

ミドリムシは目と足がくっ付いていて、スバシッコそうですね、単細胞ですけれどーーー

私の脳もどこか単細胞的。。。

挿せば、幾らでも増える菊とバラです。傍の水仙も冬が遠からじ、と蕾を見せました。