2011年11月18日

The Noticer、'気づき'が運命を変える!

<自分で選べる成功の道>

「The Noticer」は全米ベストセラーになった本の題名です。

著者のアンディ・アンドルーズはホームレスから一躍ベストセラー作家になりました。

主人公である、ジーパン姿に一個のスーツケースを携えたジョーズ老人はいつも突如とどこからともなく町に現れます。そして苦境に陥って投げ槍になった人々の人生を蘇らせていきます。

決まってどの人もそれまでとは違う自分を見つけて幸福な人生を歩き始めます。

やっぱりここはお爺さんの出番!

お婆さんではない・・・・

町のどのひとも彼の言葉を受け入れます。そしてある日、スーツケースだけが見つかった時それを囲んで、どの人も、洩らしたことのない自らの人生の転機をはなし始めるのでした。

<思い込みからの脱出>

自殺をも思いとどめさせる、ジョーズ老人が皆に与えてくれたことは何だったでしょうか。

それは「違う風に考えてごらん!」と自らに気づきをくれる一言なのでした。

さて、現代は情報過多の時代。

特に必要なことは価値ある情報を示せること、そして比類なき感性があること、といわれます。

それは少しの違いや変化に気づく能力をもってして、時には堂々巡りのるつぼから這い出る能力、ということかもしれません。

それではその気づく能力はどうしたら獲得できるのでしょうか。

それは多分、納得いかない自分に気づくこと、なぜを発すること、質問をすること、そんな些細なことの積み重ねのように思われます。

脳化学的にはいったん‘気づき’で脳が賦活されると、快楽ホルモンであるβエンドルフィンやドーパミンを神経伝達物質とする神経ネットワークが強化され、遺伝子の働き方も変わっていく、と考えられます。

たまには目標から離れて、遠くから眺めてみることや思考の中心を変えて行動してみることも重要かもしれません。

唾液に視点を向けてみたら思いもかけないことが分かりました。

<吸血鬼が脳梗塞を救う?>

<吸血鬼が脳梗塞を救う?>

‘ツバ’という言葉は日頃は嫌なイメージのものです。

ところが貴重な成分がーーー

蚊や蚤、蛭、吸血蝙蝠、ドラキュラ?など血を吸う生き物は敵の血を固まらせないで吸うために自分の唾液中に線溶蛋白質という血を溶かす酵素があるのです。それがどうも今までに無いような高い効果をヒトの脳血栓で発揮するというのです(参考)。

もちろんヒトは吸血動物ではありませんので私達の唾液にはありません。反対に止血を促す血液凝固因子や細胞増殖因子があります。ちなみに私は反射的に傷口を舐めます。

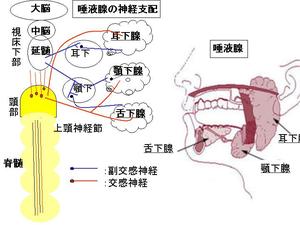

唾液が、噛めば噛むほど脳は若返る、唾液でアンチエイジングといわれるのは唾液線(図の右)から抗ガン作用や殺菌効果がある分子、また、少ない食事で栄養分を取り込めるような消化酵素や免疫系蛋白質などがたくさん分泌されるからです。

そのため最近では食べてすぐに歯を磨かないほうが良い、というはなしもーー。

さらに唾液は健康成分のみならずバイオマーカーの宝庫かもしれません。

<脳疾患バイオマーカーを唾液中に見つけたい!>

唾液検査による健康具合のチェックは既にストレスホルモンであるコルチゾールや、アミラーゼがストレスマーカーとして血液の代わりに測定されています。

また乳がんやすい臓がんのマーカーも検出されました。

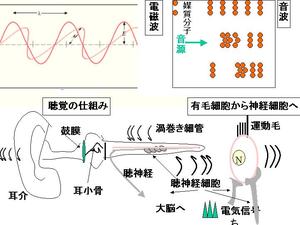

唾液の分泌は脳の視床下部にある自律神経系(交感神経と副交感神経)(本ブログ参考 )によって調節されています(図の左)。

交感神経系(図の赤い線)が優位になると蛋白質を多く含む粘液性の、また副交感神経系(図の青い線)が優位になると漿水性の唾液が口の中にある大小たくさんの唾液腺から分泌されます。日に1リットル以上です。

最近、アルツハイマー病のマーカーが測定できると報告されました(参考)。

唾液は非侵襲的に検査が出来るのでこれまでの血液や脳脊髄液の搾取による検査法に比べて安全です。

ですから当然ながら他の疾患バイオマーカーの発見も期待されます。

しかしそれらのレベルは血中より相当に低いと考えられるので測定技術にブレークスルーが必要ですね。

私はアイデアを練って唾液中の微量な神経機能分子の測定法を創出しよう、と研究費獲得にも尽力します。

ブラックパール(黒真珠)はナス科です。

ブラックパール(黒真珠)はナス科です。

数mmと極めて小さい濃紫の花はよく見ると茄子の花にそっくりです。

葉も実も黒く、その実は真珠よりかなり大きいです。

春には根元に、こぼれた実から小さい芽が沢山出てきます。

「The Noticer」は全米ベストセラーになった本の題名です。

著者のアンディ・アンドルーズはホームレスから一躍ベストセラー作家になりました。

主人公である、ジーパン姿に一個のスーツケースを携えたジョーズ老人はいつも突如とどこからともなく町に現れます。そして苦境に陥って投げ槍になった人々の人生を蘇らせていきます。

決まってどの人もそれまでとは違う自分を見つけて幸福な人生を歩き始めます。

やっぱりここはお爺さんの出番!

お婆さんではない・・・・

町のどのひとも彼の言葉を受け入れます。そしてある日、スーツケースだけが見つかった時それを囲んで、どの人も、洩らしたことのない自らの人生の転機をはなし始めるのでした。

<思い込みからの脱出>

自殺をも思いとどめさせる、ジョーズ老人が皆に与えてくれたことは何だったでしょうか。

それは「違う風に考えてごらん!」と自らに気づきをくれる一言なのでした。

さて、現代は情報過多の時代。

特に必要なことは価値ある情報を示せること、そして比類なき感性があること、といわれます。

それは少しの違いや変化に気づく能力をもってして、時には堂々巡りのるつぼから這い出る能力、ということかもしれません。

それではその気づく能力はどうしたら獲得できるのでしょうか。

それは多分、納得いかない自分に気づくこと、なぜを発すること、質問をすること、そんな些細なことの積み重ねのように思われます。

脳化学的にはいったん‘気づき’で脳が賦活されると、快楽ホルモンであるβエンドルフィンやドーパミンを神経伝達物質とする神経ネットワークが強化され、遺伝子の働き方も変わっていく、と考えられます。

たまには目標から離れて、遠くから眺めてみることや思考の中心を変えて行動してみることも重要かもしれません。

唾液に視点を向けてみたら思いもかけないことが分かりました。

<吸血鬼が脳梗塞を救う?>

<吸血鬼が脳梗塞を救う?>‘ツバ’という言葉は日頃は嫌なイメージのものです。

ところが貴重な成分がーーー

蚊や蚤、蛭、吸血蝙蝠、ドラキュラ?など血を吸う生き物は敵の血を固まらせないで吸うために自分の唾液中に線溶蛋白質という血を溶かす酵素があるのです。それがどうも今までに無いような高い効果をヒトの脳血栓で発揮するというのです(参考)。

もちろんヒトは吸血動物ではありませんので私達の唾液にはありません。反対に止血を促す血液凝固因子や細胞増殖因子があります。ちなみに私は反射的に傷口を舐めます。

唾液が、噛めば噛むほど脳は若返る、唾液でアンチエイジングといわれるのは唾液線(図の右)から抗ガン作用や殺菌効果がある分子、また、少ない食事で栄養分を取り込めるような消化酵素や免疫系蛋白質などがたくさん分泌されるからです。

そのため最近では食べてすぐに歯を磨かないほうが良い、というはなしもーー。

さらに唾液は健康成分のみならずバイオマーカーの宝庫かもしれません。

<脳疾患バイオマーカーを唾液中に見つけたい!>

唾液検査による健康具合のチェックは既にストレスホルモンであるコルチゾールや、アミラーゼがストレスマーカーとして血液の代わりに測定されています。

また乳がんやすい臓がんのマーカーも検出されました。

唾液の分泌は脳の視床下部にある自律神経系(交感神経と副交感神経)(本ブログ参考 )によって調節されています(図の左)。

交感神経系(図の赤い線)が優位になると蛋白質を多く含む粘液性の、また副交感神経系(図の青い線)が優位になると漿水性の唾液が口の中にある大小たくさんの唾液腺から分泌されます。日に1リットル以上です。

最近、アルツハイマー病のマーカーが測定できると報告されました(参考)。

唾液は非侵襲的に検査が出来るのでこれまでの血液や脳脊髄液の搾取による検査法に比べて安全です。

ですから当然ながら他の疾患バイオマーカーの発見も期待されます。

しかしそれらのレベルは血中より相当に低いと考えられるので測定技術にブレークスルーが必要ですね。

私はアイデアを練って唾液中の微量な神経機能分子の測定法を創出しよう、と研究費獲得にも尽力します。

ブラックパール(黒真珠)はナス科です。

ブラックパール(黒真珠)はナス科です。数mmと極めて小さい濃紫の花はよく見ると茄子の花にそっくりです。

葉も実も黒く、その実は真珠よりかなり大きいです。

春には根元に、こぼれた実から小さい芽が沢山出てきます。

2011年10月22日

ジャンプ!!分子が決める飛躍力

<ケロちゃんに靴を取られて大慌て!>

<ケロちゃんに靴を取られて大慌て!>玄関に何と4cmほどの小さい蛙がーーー

廊下に這い上がろうとして何度でも必死に跳びます。でも届かず手足を伸ばしたままひっくりカエル。15cmは必要なのでした~

それでもメゲナイ、メゲナイ。

まさにど根性ガエルですね?

それにしてもシワッぽくて骨皮 筋衛門さん、この間の台風以来、我が家に緊急避難していたのかもしれません。

玄関ドアを開けても考えあぐねていてなかなか出て行かないのでした。

実は今朝、庭でこのケロちゃんはもっとびっくりなことをーーーいずれまた!

さて、この連続ジャンプ力のエネルギーは細い手足でどのように作るのでしょうか。

<筋肉は超高性能エンジン、ガソリンはATP>

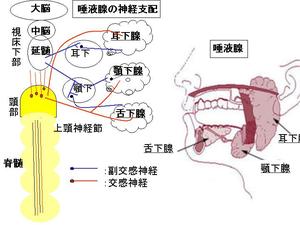

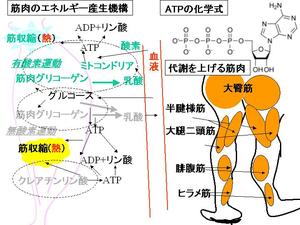

<筋肉は超高性能エンジン、ガソリンはATP>筋収縮の直接のエネルギー源はアデノシン3リン酸(ATP)(図、右上)です。

1918年ドイツの生化学者マイヤーホフは、カエルの筋肉を使って乳酸(図、左)の発生が収縮のエネルギーを供給する、とする「乳酸学説」を提唱し1922年ノーベル生理・医学賞を受賞しました。

ところが真実は、ATPのリン酸結合に蓄えられていたエネルギーが筋肉収縮のエネルギーだったのです。

筋収縮運動は骨格筋細胞内のミオシンとアクチンという蛋白質の繊維同士の滑りによって起こります。

ではなぜ筋肉はATPの化学結合エネルギーを使えるのでしょうか。

はるか後にわかったことですがミオシンはATPの分解酵素活性を持つのでATPを水解して得たエネルギーで自身の構造変化を起こすことが出来るのです。

そのATP分解酵素(ATPアーゼ)は神経からの信号がくると活性化されます。

すなわち神経筋接合部において、神経から放出された神経伝達物質であるアセチルコリンが筋肉側にあるアセチルコリン受容体に結合すると筋肉細胞内のカルシウムイオン濃度が増大して細胞内ミオシン蛋白質の酵素が活性化されるのです。

<時に応じてガソリンの供給の仕方は異なる!>

短距離と長距離を走る時ではATPの産生経路が異なります。

15秒くらいまでは細胞質にあるクレアチンリン酸によってATPが供給され、そのあと30秒くらいはグリコーゲンの分解系でATPが供給されます。

10分以上の運動となるとミトコンドリアで血液からの酸素を使って多量のATPが供給されるようになります(図)。

かくして図の点線囲みのように無酸素系で2つと有酸素系によって筋収縮のエネルギーと熱エネルギーが得られます。

きっと、スポーツ選手はこれらの仕組みをうまく使い分けた強化訓練プログラムをこなすのでしょうね。

ところで最近、体温が低過ぎる若いヒトが増えているとかーー

スリムになったので筋肉が少なく、熱が十分作れないのでしょうか?

<低体温が不健康の理由>

蛙は変温動物でヒトは恒温動物です。

私たちは36-37度を保つために食べ物から得たエネルギーの75%以上を体温維持に使わなければなりません。

ヒトでは体内に沢山ある酵素類が36.5℃くらいで最も活性化され機能します。

もし体温が1℃下がると、1)免疫力低下、2)基礎代謝低下、3)体内酵素の活性の低下、が生じて不調や老化がすすむ、といわれています。

体温を上げるには代謝をあげる、それには代謝への影響が大きい下半身の筋肉を積極的に動かす、のが一番ですね(図、右)。

ケロちゃんのジャンプは無酸素系持久力が強いばかりでなくどうも足首や股関節の柔軟性も高いと私は見て取りました。そこで私はお風呂で腱も揉みます。

ヒトは加齢によって筋肉は細く少なくなり、ミトコンドリアも機能が低下し代謝が下がります。

代謝が下がる、即ちATP産生能力が下がるということなのです。

そして体温も下がっていきます。

体温調節の機構が分子レベルで解明されると健康長寿への道がはっきり見えてくると思います。

<体温を調節する脳(視床下部)の情報処理機構>

体温は脳の視床下部の自律神経系と骨格筋の熱発生そしてホルモンの調節によって維持されています。

いったいどのようにコントロールされているのでしょうか。

最近、脳由来神経栄養因子(BDNF)がエネルギーバランスや摂食行動に関与するという報告がなされました(参考)。

BDNFは神経細胞の分化、発達、生存、シナプスの可塑性に関与し記憶・学習に重要な分子であることが知られています。

またうつ病では血中で低下しているのでうつ病の候補マーカーとしても研究されています。

上記の参考論文ではBDNFの摂食抑制の仕組みを明らかにするためにBDNFを脳室内に投与しました。すると摂食抑制、脂肪の燃焼、体重の減少、深部体温の上昇がありました。

これらのことを解明するために、視床下部の室傍核に多いコルチコトロピンホルモン放出因子(CRH)の拮抗剤を使って解析したところこれらの代謝エネルギー調節作用は、BDNFが室傍核にあるその受容体であるTrkBを介して、CRHというホルモンの発現増大を起こしたことによる、と考えられました。

BDNFが、ストレス応答の要といわれているCRHの制御もしていることが示されたのです。

ちなみに運動するとヒラメ筋(図、右)のBDNFが発現増大するとか、そして頭も良くなるらしい(本ブログ)。

我が家のケロちゃんの脳はBDNFがいっぱいかも~~

2011年09月30日

シミュレーション社会

<スイッチョも我が家に緊急避難!>

台風一過、何と居間に避難して来た‘馬老い’がスイッチョ,スイッチョと、安堵の歌声!!

しばらく滞在していました。

先週の15号は東京も凄まじい風雨だったのです。

テレビには刻々と進路や風速、雨量の数値が、さらにダムが決壊した洪水シミュレーションも映し出されました。そして次々と避難勧告が出されていきました。

警戒や避難が出来たのは気象衛星などからのリアルタイムのデータによるモデリングとシミュレーションのおかげですね。

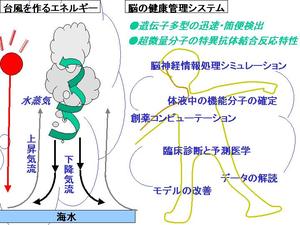

<台風の発生とそのエネルギー>

<台風の発生とそのエネルギー>

南方の海上で太陽熱によって生じる上昇気流の水蒸気が凝結します。すると雲に変わり潜熱という熱を出します。さらに地球の自転の影響を受けてこの低気圧の中心付近に高温多湿の空気が反時計回りに吹き込みます。雲は積み重なり、上空が暖められてーーーを繰り返して台風は発達します(図の左)。

過去の実測値や経験をもとに確率統計学に頼っていた天気予報も今やスーパーコンピュータを用いたシミュレーション科学によってその精度が大きく向上しています。

しかも将来は地球温暖化によって熱帯低気圧の被害が増大する、というシミュレーション結果まで出ているようです。

台風のエネルギーは「台風の爪あと」といわれる様に、そのエネルギーは長崎・広島の原爆どころではない莫大なものです。

消滅させたり発電に利用できるようなシミュレーションが欲しいですね。

<ひらめきよりもスパコン?>

自分の人生は自分でシミュレーションします。

そして世界の将来はメデイアが世界金融恐慌とか日本破綻とかーー

実験科学者は休み無く、机上実験たる研究のシミュレーションを脳内で続けています。

でもたまに湧くひらめきに期待するよりはスパコンなのでしょうかーーー

確かに、実験に拠らない生体機能分子の理論的解析や高精度の数学的解析法を用いると人間の脳では思いもつかない新たな視点が与えられるのです。

サイクリックAMPはセカンドメッセンジャーと言われ神経細胞でも重要な細胞内情報分子です。酵素の連携を介した、細胞膜のマイクロドメインにおけるサイクリックAMPの細胞内でのダイナミズムがシミュレーションされました(参考)。

ところで健康管理や疾患のシミュレーションはどうでしょうか。

生体分子は常に外部からの摂動に応答しています。その要素の多さと複雑さの故にモデル化が極めて難しいのです。

<計算科学と医療>

いったい私たちの健康維持のために今後どのようにシミュレーション科学は貢献するのでしょうか(図の右)。

一人一人は違った遺伝子(参考、本ブログ)を持つのでその遺伝子産物が微妙に異なるだけでなく、各自の生活習慣の違いによっても代謝物質の種類と量は変わります。

それこそあなたを使った実験は不可能なことなのですし~

ですからまず臨床のデータを使いながら計算科学的に統合的な洞察を得ることが大切かもしれません。

または沢山の代謝分子を特定し沢山の疾患モデルを作り、何百万もの原子数の系を計算するソフトウェアの開発が必要かもしれません。

シミュレーションのためには必要な本質をきっちりと取り込んだモデルが必要です。そしてモデルの検証と最適化が繰り返されます。

とにかく超高齢化に向けて、認知症を防ぐべく脳機能低下の機序解明のためのシミュレーションが必須ですね。

最近、ストレスで増大するホルモンのコルチゾールと記憶の中枢である海馬の萎縮についてシミュレーション科学の立場からモデリングして数学的に解析がなされました。加齢では血中のコルチゾールのレベルが上がり12%も記憶が障害されると計算されました。特に65歳も過ぎるととたんに慢性的なコルチゾールの増大が記憶にも海馬の萎縮にも激しく悪影響するのでした(参考)。

アルツハイマー病のような加齢による認知症状を避けるにはコルチゾールレベルを上げないこと、即ちストレスのない穏やかな暮らしをせよ?ということでしょうか。

すずらんは春に咲くその花ばかりを愛でます(参考、本ブログ)。

ふと、足元の小さな実に目がいきました。

台風一過、何と居間に避難して来た‘馬老い’がスイッチョ,スイッチョと、安堵の歌声!!

しばらく滞在していました。

先週の15号は東京も凄まじい風雨だったのです。

テレビには刻々と進路や風速、雨量の数値が、さらにダムが決壊した洪水シミュレーションも映し出されました。そして次々と避難勧告が出されていきました。

警戒や避難が出来たのは気象衛星などからのリアルタイムのデータによるモデリングとシミュレーションのおかげですね。

<台風の発生とそのエネルギー>

<台風の発生とそのエネルギー>南方の海上で太陽熱によって生じる上昇気流の水蒸気が凝結します。すると雲に変わり潜熱という熱を出します。さらに地球の自転の影響を受けてこの低気圧の中心付近に高温多湿の空気が反時計回りに吹き込みます。雲は積み重なり、上空が暖められてーーーを繰り返して台風は発達します(図の左)。

過去の実測値や経験をもとに確率統計学に頼っていた天気予報も今やスーパーコンピュータを用いたシミュレーション科学によってその精度が大きく向上しています。

しかも将来は地球温暖化によって熱帯低気圧の被害が増大する、というシミュレーション結果まで出ているようです。

台風のエネルギーは「台風の爪あと」といわれる様に、そのエネルギーは長崎・広島の原爆どころではない莫大なものです。

消滅させたり発電に利用できるようなシミュレーションが欲しいですね。

<ひらめきよりもスパコン?>

自分の人生は自分でシミュレーションします。

そして世界の将来はメデイアが世界金融恐慌とか日本破綻とかーー

実験科学者は休み無く、机上実験たる研究のシミュレーションを脳内で続けています。

でもたまに湧くひらめきに期待するよりはスパコンなのでしょうかーーー

確かに、実験に拠らない生体機能分子の理論的解析や高精度の数学的解析法を用いると人間の脳では思いもつかない新たな視点が与えられるのです。

サイクリックAMPはセカンドメッセンジャーと言われ神経細胞でも重要な細胞内情報分子です。酵素の連携を介した、細胞膜のマイクロドメインにおけるサイクリックAMPの細胞内でのダイナミズムがシミュレーションされました(参考)。

ところで健康管理や疾患のシミュレーションはどうでしょうか。

生体分子は常に外部からの摂動に応答しています。その要素の多さと複雑さの故にモデル化が極めて難しいのです。

<計算科学と医療>

いったい私たちの健康維持のために今後どのようにシミュレーション科学は貢献するのでしょうか(図の右)。

一人一人は違った遺伝子(参考、本ブログ)を持つのでその遺伝子産物が微妙に異なるだけでなく、各自の生活習慣の違いによっても代謝物質の種類と量は変わります。

それこそあなたを使った実験は不可能なことなのですし~

ですからまず臨床のデータを使いながら計算科学的に統合的な洞察を得ることが大切かもしれません。

または沢山の代謝分子を特定し沢山の疾患モデルを作り、何百万もの原子数の系を計算するソフトウェアの開発が必要かもしれません。

シミュレーションのためには必要な本質をきっちりと取り込んだモデルが必要です。そしてモデルの検証と最適化が繰り返されます。

とにかく超高齢化に向けて、認知症を防ぐべく脳機能低下の機序解明のためのシミュレーションが必須ですね。

最近、ストレスで増大するホルモンのコルチゾールと記憶の中枢である海馬の萎縮についてシミュレーション科学の立場からモデリングして数学的に解析がなされました。加齢では血中のコルチゾールのレベルが上がり12%も記憶が障害されると計算されました。特に65歳も過ぎるととたんに慢性的なコルチゾールの増大が記憶にも海馬の萎縮にも激しく悪影響するのでした(参考)。

アルツハイマー病のような加齢による認知症状を避けるにはコルチゾールレベルを上げないこと、即ちストレスのない穏やかな暮らしをせよ?ということでしょうか。

すずらんは春に咲くその花ばかりを愛でます(参考、本ブログ)。

ふと、足元の小さな実に目がいきました。

2011年09月09日

世界は慢性疲労症候群!

<名にし負はば逢坂山のーーー>

<名にし負はば逢坂山のーーー> 今年はフェンスのさねかずらのつるが切っても切ってもクルックルッとまるで誰かを連れて来たいかのように、空に向かって伸びています。

初冬に真っ赤に熟すこの実かずらの実は疲労、滋養強壮の生薬として知られています。

百人一首で三条右大臣(紫式部の曽祖父)は逢瀬を逢坂山の小寝かずらのつるに委ねています。

それにしてもなぜか古のひとの千々に乱れる脳に疲労感は感じられません。

もしや、五七五七七や豊富な掛詞を繰ることが脳を十分に活性化しているのかも知れませんね。

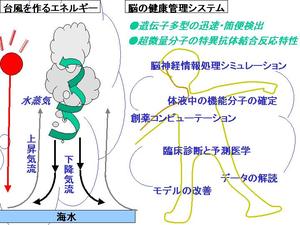

<疲労のセンシング機構>

ひと晩寝れば翌朝はすっきり。

これがけっこう難しい世の中になってしまったようです。

数ヶ月も疲労感が続くとそれは慢性疲労なのです。

疲労が溜まり易い人は、責任感が強くて取り越し苦労の多いひと――私も?

そして、本音を出さない人、とか――やっぱり私は違った?!

真面目過ぎる人は疲労感がマスクされやすく、がむしゃらに働いてしまうので、挙句の果ては過労死になるそうです。

真面目過ぎる人は疲労感がマスクされやすく、がむしゃらに働いてしまうので、挙句の果ては過労死になるそうです。ですので脳の各部位のネットワーク、すなわち神経系・内分泌系・免疫系・に表れる疲労のアラーム(図の脳)はしっかり受け止めないといけません。

ところで最近は子供にも疲労が蔓延とかーー塾やおけいこ、PCに忙しく睡眠時間の減少が原因とのことです。一説には環境ホルモン(参考、本ブログ)に因るともーー。

<疲労の実態>

成長期にホルモンがアンバランスになると脳細胞の発達の設計図が壊れてしまいます。

神経伝達物質、ホルモンそれに免疫細胞が出すサイトカイン、これらは似たもの同士なのですから受容体を間違えたら大変です!!

若年者の慢性疲労症候群の研究で血液中のピルビン酸のレベル(細胞のエネルギー産生力に関連する分子)やホルモン、深層体温のリズムなどに異常がある、と報告されています(参考)。

疲労の血中マーカー分子としてCoQ10が報告されています。

CoQ10は、細胞内にあるミトコンドリアの中でエネルギーの産生を司る分子であり抗酸化活性を持ちます。

慢性疲労症候群の患者の血液で低下が認められるので、ストレスによって身体が過酸化の状態にある、と考えられています。

CoQ10が強く低下している慢性疲労症候群患者では集中力と記憶力の障害も明らかでした(参考)。

疲労の症状は個々人であまりに異なりますので、血液中の分子レベルの変化によって早期発見が出来ることを望みます。

<疲労の社会的損失>

厚労省の調査によると、疲労感に苛むひとの数は年々増加しており、慢性疲労による経済損失は一兆円以上にもなる、とのことです。

慢性疲労は業務能力の低下のみならずうつ病(参考、本ブログ)などの精神疾患に至ることもありますから、それらの治療費も含めると極めて多大な損失となります。

先日のニュースで、欧州EUにおいても疲労による心の病と神経疾患で10兆円以上の社会損失となる、という研究結果が報告されました。

早急に、ストレスやリラクゼーション具合を評価できる指標の確立と、そして年齢でなく個々人のレベルを推し量れる、経年調査システムの構築を行なって予防したいものです。

キレたり、ハイになったり、ハマッたり、私たちの脳は極めてフレキシブルです。

取りあえずはペットとかアロマ、運動などの自分に合った疲労解消法を見つけたいですね。

そして、疲労困憊の世界経済の治療法も早く見つかって欲しいのです~~

2011年08月13日

音色が脳をクリーンアップ!!

<耳よりも脳で聴きたい~>

夏の音に私の身体はリフレッシュされます。

夏太鼓、ドドーンと上がる花火、ヒュルヒュルルーーのお化け屋敷、これらの音色は、その度に私の脳の奥で重ね塗りがされていくような気がします!

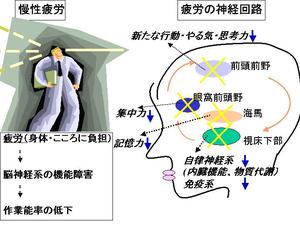

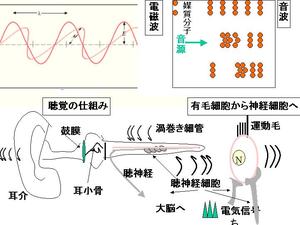

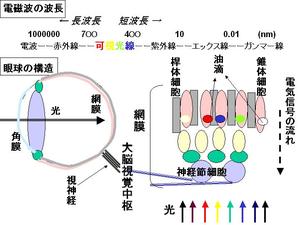

私たちの耳は、音の空気振動を中耳(図の鼓膜と微小骨)から内耳の渦巻き管(図では伸ばして描いた)のリンパ液に効率よく伝達します。そこの有毛細胞の動的変化が、隣り合う神経細胞に電気信号を誘起させるので神経回路によって大脳へ情報が伝わるのです(図、右下)。

音の周波数の情報は脳の海馬、扁桃体や脳幹などで、快、不快、いろいろな思いなどと結びつき、記憶として固着し、また自律神経系にも働いてリラックス効果も生じます。

音がもたらす季節感や情緒感については日本人独特の脳の構造がある、として、こおろぎの声のはなしは有名ですね。

日本文化に浸された?私の脳に、小学校の先生の言葉が思い出されます。

先生はよく、ひとの話は目で聴け、とおっしゃっいました。聞け、ではありませんね。

脳の情報処理能力は、音として聞くだけでなく、目でも聴かないと脳情報として十分とならないのに違いありません。

<音波と電磁波の違い>

<音波と電磁波の違い>

音波は生物のコミュニケーションに欠かせません。発電器官をもっていれば電磁波も使えますね。

音波も電磁波(電波、光、放射線)(本ブログ)も同じように波の性質を持ちます(図、上)。

気体中の音波は媒体の分子が疎密に動いて縦波となって伝わります。

しかし電磁波は音波と異なって、空間の電場と磁場の変化によって形成された波で、電界と磁界が交互に変化する空間そのものが振動している状態です(図、左上)。音速の約100万倍で伝わります。

また大きな違いに、音波は媒質がなければ伝わらないのに対して、電磁波は真空中でも伝わるということがあります。ですから宇宙の彼方の太陽や星からの電磁波である光をキャッチ出来るのです。

鯨は水中の音波を使って何百kmと離れたところの仲間と交信しあっているそうです。

この水中での聴覚能力にはジェスチャーなど視覚による伝達法は及びようがありませんね。

私たちはといえば、電磁波による携帯電話を発明し、今や音波も電磁波も、グローバルコミュニケーションに欠かせません。

ところが健康面で大変なことがーー

<過剰音環境が神経にストレスを生じる>

少し前に、耳にあてた携帯電話からの電磁波が脳神経に害を及ぼす、という海外からの研究結果に多くの方が騒然となったばかりです。

音波についても、頻繁にイヤホーンで音楽を聞く若年者の聴覚システムのダメージについて警鐘があります(参考)。

また、雑多な音に囲まれた現代生活では、自然界の音の中にいるのに比べ、行き交う周波数がかなり脳の健康によくない状態のようです。

実験動物にノイズ音を暴露すると聴覚神経細胞数が減少した、との報告があります(参考)。

また記憶を司る脳の海馬で、神経の発達が阻害され記憶力の低下を起こす、という結果が報告されました(参考)。

健康維持に向けた音響機器の性能強化や分析的開発を期待しますが、とにかく耳への過剰刺激は脳神経にストレスとなるようですので注意が必要ですね。

ところで、ヒトの聴覚は20台半ばから有毛細胞の老化がはじまり、高音域(高い周波数域)がだんだん聞き取りにくくなっていくことが分かっています。予防しか方法は無さそうです。

耳だけに頼らず脳で聴く習慣が、もしかして聴細胞のストレスを和らげて聴力低下を防ぐかもーー

かのベートーベンは微小骨(図、中央)が硬化してしまい難聴となり、、自殺を考えるほど苦しんだといわれています。

彼は人々に、耳の健康のために、音量を下げて音楽を聞け、と忠告していたそうです。

<ハーモニーは脳の滋養となるか?>

癒し系の音楽は脳神経の活性化や精神面に良好とも聞きます。

すなわち、雑音による神経障害に対し楽音による対処法が考えられるわけですね。

私たちの脳は規則正しい振動音を楽音と感じ、複数の音の周波数が綺麗な整数比になっている、この場合が脳は綺麗なハーモニーと感じる、とのことです。

周波数の比は、1オクターヴでは1:2、ドミソ、ファラド、ソシレが4:5:6の比です。

脳のオクターヴ比の認知については不思議なことに、ラ(220 Hz)を聞いて、次に1オクターヴ上のラ(440 Hz)を弾いてもらうとやはり、ラだとわかります。

周波数の比である1:2を脳が自ずと感知する何か仕組みがある?のか、それとも音の学習記憶によるものなのか、どんなものでしょうか。

良いサウンドが醸し出す、脳の共感力は深遠ですね。

チェッカーベリーの赤い大きな実はクリスマスの花形です(ブログの写真)。

チェッカーベリーの赤い大きな実はクリスマスの花形です(ブログの写真)。

すずらんの孫、とでもいいたくなるような可憐な白い花が葉に隠れるように咲いていました。

夏の音に私の身体はリフレッシュされます。

夏太鼓、ドドーンと上がる花火、ヒュルヒュルルーーのお化け屋敷、これらの音色は、その度に私の脳の奥で重ね塗りがされていくような気がします!

私たちの耳は、音の空気振動を中耳(図の鼓膜と微小骨)から内耳の渦巻き管(図では伸ばして描いた)のリンパ液に効率よく伝達します。そこの有毛細胞の動的変化が、隣り合う神経細胞に電気信号を誘起させるので神経回路によって大脳へ情報が伝わるのです(図、右下)。

音の周波数の情報は脳の海馬、扁桃体や脳幹などで、快、不快、いろいろな思いなどと結びつき、記憶として固着し、また自律神経系にも働いてリラックス効果も生じます。

音がもたらす季節感や情緒感については日本人独特の脳の構造がある、として、こおろぎの声のはなしは有名ですね。

日本文化に浸された?私の脳に、小学校の先生の言葉が思い出されます。

先生はよく、ひとの話は目で聴け、とおっしゃっいました。聞け、ではありませんね。

脳の情報処理能力は、音として聞くだけでなく、目でも聴かないと脳情報として十分とならないのに違いありません。

<音波と電磁波の違い>

<音波と電磁波の違い>音波は生物のコミュニケーションに欠かせません。発電器官をもっていれば電磁波も使えますね。

音波も電磁波(電波、光、放射線)(本ブログ)も同じように波の性質を持ちます(図、上)。

気体中の音波は媒体の分子が疎密に動いて縦波となって伝わります。

しかし電磁波は音波と異なって、空間の電場と磁場の変化によって形成された波で、電界と磁界が交互に変化する空間そのものが振動している状態です(図、左上)。音速の約100万倍で伝わります。

また大きな違いに、音波は媒質がなければ伝わらないのに対して、電磁波は真空中でも伝わるということがあります。ですから宇宙の彼方の太陽や星からの電磁波である光をキャッチ出来るのです。

鯨は水中の音波を使って何百kmと離れたところの仲間と交信しあっているそうです。

この水中での聴覚能力にはジェスチャーなど視覚による伝達法は及びようがありませんね。

私たちはといえば、電磁波による携帯電話を発明し、今や音波も電磁波も、グローバルコミュニケーションに欠かせません。

ところが健康面で大変なことがーー

<過剰音環境が神経にストレスを生じる>

少し前に、耳にあてた携帯電話からの電磁波が脳神経に害を及ぼす、という海外からの研究結果に多くの方が騒然となったばかりです。

音波についても、頻繁にイヤホーンで音楽を聞く若年者の聴覚システムのダメージについて警鐘があります(参考)。

また、雑多な音に囲まれた現代生活では、自然界の音の中にいるのに比べ、行き交う周波数がかなり脳の健康によくない状態のようです。

実験動物にノイズ音を暴露すると聴覚神経細胞数が減少した、との報告があります(参考)。

また記憶を司る脳の海馬で、神経の発達が阻害され記憶力の低下を起こす、という結果が報告されました(参考)。

健康維持に向けた音響機器の性能強化や分析的開発を期待しますが、とにかく耳への過剰刺激は脳神経にストレスとなるようですので注意が必要ですね。

ところで、ヒトの聴覚は20台半ばから有毛細胞の老化がはじまり、高音域(高い周波数域)がだんだん聞き取りにくくなっていくことが分かっています。予防しか方法は無さそうです。

耳だけに頼らず脳で聴く習慣が、もしかして聴細胞のストレスを和らげて聴力低下を防ぐかもーー

かのベートーベンは微小骨(図、中央)が硬化してしまい難聴となり、、自殺を考えるほど苦しんだといわれています。

彼は人々に、耳の健康のために、音量を下げて音楽を聞け、と忠告していたそうです。

<ハーモニーは脳の滋養となるか?>

癒し系の音楽は脳神経の活性化や精神面に良好とも聞きます。

すなわち、雑音による神経障害に対し楽音による対処法が考えられるわけですね。

私たちの脳は規則正しい振動音を楽音と感じ、複数の音の周波数が綺麗な整数比になっている、この場合が脳は綺麗なハーモニーと感じる、とのことです。

周波数の比は、1オクターヴでは1:2、ドミソ、ファラド、ソシレが4:5:6の比です。

脳のオクターヴ比の認知については不思議なことに、ラ(220 Hz)を聞いて、次に1オクターヴ上のラ(440 Hz)を弾いてもらうとやはり、ラだとわかります。

周波数の比である1:2を脳が自ずと感知する何か仕組みがある?のか、それとも音の学習記憶によるものなのか、どんなものでしょうか。

良いサウンドが醸し出す、脳の共感力は深遠ですね。

チェッカーベリーの赤い大きな実はクリスマスの花形です(ブログの写真)。

チェッカーベリーの赤い大きな実はクリスマスの花形です(ブログの写真)。すずらんの孫、とでもいいたくなるような可憐な白い花が葉に隠れるように咲いていました。

2011年07月17日

「五大疾病」に精神疾患が加わる

<社会構造の変化でうつ病>

このたび厚労省は、新たに精神疾患も加えた「5大疾病」について重点対策を示しました。

2006年には上位死亡順である、がん、心疾患、脳血管疾患の「3大疾患」に糖尿病を加えて「四大疾病」としていました。

戦後間もない、1935年には死因の第一位は結核でした。

極めて多くの方が結核菌に感染して亡くなったのです。

それにしてもいったい誰が将来、精神疾患が国民病になると想像したことでしょう。

精神疾患の増大が意味することを今こそ、しっかり考えるべき時はないような気がしてなりません。

<社会不安と自殺>

何とこの十三年、自殺者数が連続3万人を突破し続けている、とのことです。

特に1998年の世界金融危機と2008年のリーマンショック以来の国内不況はうつ病と自殺リスクを非常に高めてしまい、一刻も早い社会経済の不安状況からの脱出が叫ばれています。

自殺者はリストラや就職の失敗などを背景に持ち、さらに「失業」「生活苦」「借金」「うつ病」などさまざまな要因が連鎖することが多いといわれています。

ある社会分析では、生活環境による諸問題と家系的遺伝子の変異(SNP)(本ブログ参照)などに加えて、本人の問題解決能力の低さが関連する、という洞察もなされました。

ですから昨今は、企業の採用でもその人の問題解決能力が重視されているようです。

巷では一時、鈍感力や能天気を賛美するような空気を感じたものですがーー

私たちの毎日はとかく逃げたいことばかり、学校、職場、家庭でのプレッシャーなど―――。

どうも難題解決より前に、課題に取り組めるこころの余力?がまず必要のように思われます。

こころが日本晴れ!そんな日を夢見て頑張るのが人生かもーーーそういう私は脳天気?

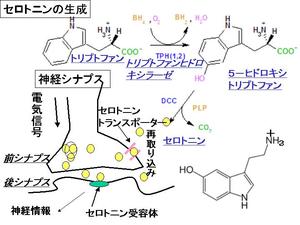

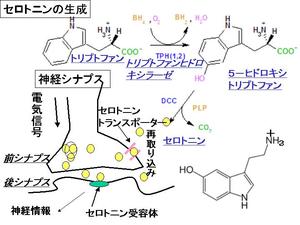

<自殺の要因分子、セロトニン>

<自殺の要因分子、セロトニン>

はるか昔、私の脳研究へのきっかけは偶然に紐解いたうつ病のセロトニン仮説に関する神経薬理化学の単行本でした。

それは神経シナプスにおけるセロトニンのリアップテイクの仕組みを説明していました。

今なお、うつ病は其の仮説の域を出ないようですね。

セロトニンは脳内では神経伝達分子のひとつであり、脳天気分子とも言えましょうか?こころの平穏や気分に関係する脳内分子と考えられています。

うつ病(本ブログ参照)になって自殺した方の脳ではセロトニンレベルの低下、シナプスで放出されたセロトニンを再取り込みするセロトニントランスポーター(図、中央)の低下、またセロトニン受容体レベルの異常などが報告されています。

現在使用されている薬の多くは、図の神経細胞間のシナプスから放出されたセロトニンのセロトニントランスポーターを介したリアップテイクを阻害する事によって、症状を改善する、というものです。

しかしながら、どれも副作用が強く完治が望めません。

最近、脳内セロトニンレベルを決める律速酵素(図、上)であるトリプトファンヒドロキシラーゼ遺伝子の発現制御機構(参考)や本酵素のSNP(参考)の新事実が報告されました。

これらの機構にリンクして発症を導くであろう分子の解明や同定が期待されます。

ひとりひとりに適した薬剤を開発するにはセロトニン代謝に関する酵素たんぱく質の遺伝子のSNP(本ブログ参照)の解析やコンピューター・シミュレーション法によるバイオインフォマテイックスで新たな手がかりを得ることが重要です。

<健康の自己管理>

<健康の自己管理>

私は、五大疾病について厚労省のみならず多方面でこれまでとは違う観点を感じます。

それは、これらの病気がみな日々の生活習慣に基づく、ということが強調されていることです。

すなわち健康については、自己管理力が問われるものであり、それに期待する、というわけです。

私たちは都市化を進め便利さを求め、生命の生理・リズムをないがしろにした生活や働き方をしてきてしまいました。

科学的なシステムに乗っ取って個人が継続的に健康状態をチェック出来るようになると良いですね。

このたび厚労省は、新たに精神疾患も加えた「5大疾病」について重点対策を示しました。

2006年には上位死亡順である、がん、心疾患、脳血管疾患の「3大疾患」に糖尿病を加えて「四大疾病」としていました。

戦後間もない、1935年には死因の第一位は結核でした。

極めて多くの方が結核菌に感染して亡くなったのです。

それにしてもいったい誰が将来、精神疾患が国民病になると想像したことでしょう。

精神疾患の増大が意味することを今こそ、しっかり考えるべき時はないような気がしてなりません。

<社会不安と自殺>

何とこの十三年、自殺者数が連続3万人を突破し続けている、とのことです。

特に1998年の世界金融危機と2008年のリーマンショック以来の国内不況はうつ病と自殺リスクを非常に高めてしまい、一刻も早い社会経済の不安状況からの脱出が叫ばれています。

自殺者はリストラや就職の失敗などを背景に持ち、さらに「失業」「生活苦」「借金」「うつ病」などさまざまな要因が連鎖することが多いといわれています。

ある社会分析では、生活環境による諸問題と家系的遺伝子の変異(SNP)(本ブログ参照)などに加えて、本人の問題解決能力の低さが関連する、という洞察もなされました。

ですから昨今は、企業の採用でもその人の問題解決能力が重視されているようです。

巷では一時、鈍感力や能天気を賛美するような空気を感じたものですがーー

私たちの毎日はとかく逃げたいことばかり、学校、職場、家庭でのプレッシャーなど―――。

どうも難題解決より前に、課題に取り組めるこころの余力?がまず必要のように思われます。

こころが日本晴れ!そんな日を夢見て頑張るのが人生かもーーーそういう私は脳天気?

<自殺の要因分子、セロトニン>

<自殺の要因分子、セロトニン>はるか昔、私の脳研究へのきっかけは偶然に紐解いたうつ病のセロトニン仮説に関する神経薬理化学の単行本でした。

それは神経シナプスにおけるセロトニンのリアップテイクの仕組みを説明していました。

今なお、うつ病は其の仮説の域を出ないようですね。

セロトニンは脳内では神経伝達分子のひとつであり、脳天気分子とも言えましょうか?こころの平穏や気分に関係する脳内分子と考えられています。

うつ病(本ブログ参照)になって自殺した方の脳ではセロトニンレベルの低下、シナプスで放出されたセロトニンを再取り込みするセロトニントランスポーター(図、中央)の低下、またセロトニン受容体レベルの異常などが報告されています。

現在使用されている薬の多くは、図の神経細胞間のシナプスから放出されたセロトニンのセロトニントランスポーターを介したリアップテイクを阻害する事によって、症状を改善する、というものです。

しかしながら、どれも副作用が強く完治が望めません。

最近、脳内セロトニンレベルを決める律速酵素(図、上)であるトリプトファンヒドロキシラーゼ遺伝子の発現制御機構(参考)や本酵素のSNP(参考)の新事実が報告されました。

これらの機構にリンクして発症を導くであろう分子の解明や同定が期待されます。

ひとりひとりに適した薬剤を開発するにはセロトニン代謝に関する酵素たんぱく質の遺伝子のSNP(本ブログ参照)の解析やコンピューター・シミュレーション法によるバイオインフォマテイックスで新たな手がかりを得ることが重要です。

<健康の自己管理>

<健康の自己管理>私は、五大疾病について厚労省のみならず多方面でこれまでとは違う観点を感じます。

それは、これらの病気がみな日々の生活習慣に基づく、ということが強調されていることです。

すなわち健康については、自己管理力が問われるものであり、それに期待する、というわけです。

私たちは都市化を進め便利さを求め、生命の生理・リズムをないがしろにした生活や働き方をしてきてしまいました。

科学的なシステムに乗っ取って個人が継続的に健康状態をチェック出来るようになると良いですね。

2011年06月30日

三鷹には鷹がたくさん!!!

<梢の鷹の威厳>

私はスーパーに行くのに、よく半丁ほど先の小さな「野鳥の森公園」をショートカットします。

先日、小径で背の高い脚立にカメラを据えた方が「望遠です」と言って私にファインダーを覗くよう目配せなさいました。

小さいファインダーの中央には、何か白っぽいものがーーー。

私は、楓の後方の赤松のそのまた後の高い木の枝別れ、その特徴を頼りに顔を上げていきました。

そして、白い胸を我が目にした時「鷹だ!」と思わず叫んでしまいました。

「そう、三鷹には鷹が多いんですよ」と微笑むカメラマン。

「三羽?」と私。

鷹は、始めて見た私でもその体が知れるほどに、自信の気が伝わってきました。

戦国の武将が鷹をシンボルとして好んだ理由をまさに知れり、なのでした。

少し歩いてから私は思わず振り返ってしまいました。

鷹の足と鷹匠?カメラマンに紐でもあるか、と思ったのでした~

<お狩り場>

少し先の御殿山あたりは徳川公の鷹狩りの場であったことは知っていました。

それは鷹を使って小獣の狩をする、いわば英国貴族の狐狩りのような高級な戯れごとのはずです。

まさか鷹が沢山いるので三鷹?とは思いもよらぬことでした。

ホントのところは如何でしょうか。

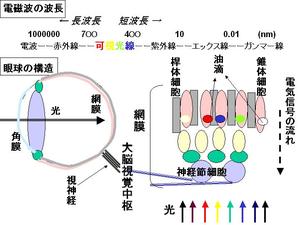

<色の情報処理>

<色の情報処理>

猛禽類の鷲・鷹は高いところから獲物を見つけ、自分より大きいものでも掴み去る空のハンターです。

あの鋭い目!鷲・鷹こそ動いているものを瞬時に捉えられる動体視力の権化?なのです。

視覚は、電磁波(図の上)のうち外からの光を刺激として感じる感覚で、光が目の網膜を刺激して、そこに生じた神経的な興奮が大脳の視覚野(図の左)に伝えられ、色を認識します。

光の刺激を受容して電気信号に変換する視細胞は網膜にあり、桿体細胞と錐体細胞という2種類があります(図の右)。桿体細胞は明暗を識別、色は錐体細胞です。

鷹の優れた視覚能力は動体視力におけるピントの調節力のみならず特別な視細胞の仕組みにあります。

まず紫外線(図の上)で、視覚情報に使えるようです。あの大空でよく白内障になりませんね。

ちなみにヒトは紫外線を認識しませんし、紫外線は極めて有害です。

実はこれには仕掛けが有りです。すなわち鷹は色を感じる錐体細胞にいろいろな色の油滴(図、右)という光の集光とフィルターの役目をする細胞内小器官を持っているのです(参考)。これによって紫外線の害から守り、多くの色の区別を行なっています。この油滴は私達にはありません。

色の識別の分子機構は、桿体や錐体細胞の視物質(ロドプシンやオプシンなど)がある波長を吸収することよって構造が変わると、細胞内酵素(サイクリックGMP-ホスホディエステラーゼ)が活性化され、サイクリックGMPが分解されて神経細胞へ種々の情報がもたらされます。

すなわち酵素作用による細胞内情報物質の変化が神経細胞のイオンチャンネルの働きを変え、そしてイオンの流れが変化したことによる視神経の興奮の具合が大脳では光の波長を区別する、という仕組みなのです。

光の情報は大脳皮質で色味が抽出、調合されて、私だけの世界に?

あなたの赤と私の赤はまったく違うかも―――色を見るのは目ではなくて脳なのですから。

<目は裸の脳>

<目は裸の脳>

君の瞳は一万ボルト~このソングを聞いたとき脳が活性化しているのだ、と思ったものです。

と申しますのは脊椎動物の網膜には図のように大脳につながる神経細胞が、すなわちむき出しの脳が手前表面にあるからです(図の右下)。

近年、私たちの目はオゾン層の破壊やPC作業によって有害な光線(強い紫外線や青紫色光)を浴びる機会が極めて増大しています。

いつも裸なのですから、過剰な電磁波エネルギーによる酸化ストレスを軽減すべく、栄養にも気を配って大切にしなければなりませんね。

輝く瞳は輝いている脳でもあるのですから!!

私はスーパーに行くのに、よく半丁ほど先の小さな「野鳥の森公園」をショートカットします。

先日、小径で背の高い脚立にカメラを据えた方が「望遠です」と言って私にファインダーを覗くよう目配せなさいました。

小さいファインダーの中央には、何か白っぽいものがーーー。

私は、楓の後方の赤松のそのまた後の高い木の枝別れ、その特徴を頼りに顔を上げていきました。

そして、白い胸を我が目にした時「鷹だ!」と思わず叫んでしまいました。

「そう、三鷹には鷹が多いんですよ」と微笑むカメラマン。

「三羽?」と私。

鷹は、始めて見た私でもその体が知れるほどに、自信の気が伝わってきました。

戦国の武将が鷹をシンボルとして好んだ理由をまさに知れり、なのでした。

少し歩いてから私は思わず振り返ってしまいました。

鷹の足と鷹匠?カメラマンに紐でもあるか、と思ったのでした~

<お狩り場>

少し先の御殿山あたりは徳川公の鷹狩りの場であったことは知っていました。

それは鷹を使って小獣の狩をする、いわば英国貴族の狐狩りのような高級な戯れごとのはずです。

まさか鷹が沢山いるので三鷹?とは思いもよらぬことでした。

ホントのところは如何でしょうか。

<色の情報処理>

<色の情報処理>猛禽類の鷲・鷹は高いところから獲物を見つけ、自分より大きいものでも掴み去る空のハンターです。

あの鋭い目!鷲・鷹こそ動いているものを瞬時に捉えられる動体視力の権化?なのです。

視覚は、電磁波(図の上)のうち外からの光を刺激として感じる感覚で、光が目の網膜を刺激して、そこに生じた神経的な興奮が大脳の視覚野(図の左)に伝えられ、色を認識します。

光の刺激を受容して電気信号に変換する視細胞は網膜にあり、桿体細胞と錐体細胞という2種類があります(図の右)。桿体細胞は明暗を識別、色は錐体細胞です。

鷹の優れた視覚能力は動体視力におけるピントの調節力のみならず特別な視細胞の仕組みにあります。

まず紫外線(図の上)で、視覚情報に使えるようです。あの大空でよく白内障になりませんね。

ちなみにヒトは紫外線を認識しませんし、紫外線は極めて有害です。

実はこれには仕掛けが有りです。すなわち鷹は色を感じる錐体細胞にいろいろな色の油滴(図、右)という光の集光とフィルターの役目をする細胞内小器官を持っているのです(参考)。これによって紫外線の害から守り、多くの色の区別を行なっています。この油滴は私達にはありません。

色の識別の分子機構は、桿体や錐体細胞の視物質(ロドプシンやオプシンなど)がある波長を吸収することよって構造が変わると、細胞内酵素(サイクリックGMP-ホスホディエステラーゼ)が活性化され、サイクリックGMPが分解されて神経細胞へ種々の情報がもたらされます。

すなわち酵素作用による細胞内情報物質の変化が神経細胞のイオンチャンネルの働きを変え、そしてイオンの流れが変化したことによる視神経の興奮の具合が大脳では光の波長を区別する、という仕組みなのです。

光の情報は大脳皮質で色味が抽出、調合されて、私だけの世界に?

あなたの赤と私の赤はまったく違うかも―――色を見るのは目ではなくて脳なのですから。

<目は裸の脳>

<目は裸の脳>君の瞳は一万ボルト~このソングを聞いたとき脳が活性化しているのだ、と思ったものです。

と申しますのは脊椎動物の網膜には図のように大脳につながる神経細胞が、すなわちむき出しの脳が手前表面にあるからです(図の右下)。

近年、私たちの目はオゾン層の破壊やPC作業によって有害な光線(強い紫外線や青紫色光)を浴びる機会が極めて増大しています。

いつも裸なのですから、過剰な電磁波エネルギーによる酸化ストレスを軽減すべく、栄養にも気を配って大切にしなければなりませんね。

輝く瞳は輝いている脳でもあるのですから!!

2011年06月12日

たばこの煙

<ニコチンが怖い理由>

煙草はひとたびその味を覚えると、もう生涯、手放すことができなくなる、とか(私は吸ったことがないのでどうもリアルではありませんがーー)。

しかしいくら快感の世界に浸りたくても弊害が多いので、ひとの前では吸えませんね。

例えば受動喫煙による影響は特に小児・胎児には著しい害となります。そして日に一箱も吸う人と一緒に生活すると年間10回の胸部レントゲン(~mSv)を受けたと同じ、放射性鉛やポロニウム(図の上)の放射線を浴びるようです。

例えば受動喫煙による影響は特に小児・胎児には著しい害となります。そして日に一箱も吸う人と一緒に生活すると年間10回の胸部レントゲン(~mSv)を受けたと同じ、放射性鉛やポロニウム(図の上)の放射線を浴びるようです。

もちろん本人には、たばこの葉由来のニコチンや放射性物質、そして添加成分が発ガン因子となるのみならず、口腔内では歯肉の血行不良、歯周病を誘引し、あげくは免疫不全や骨粗しょう症、脳萎縮と多くの疾患の危険因子となることが分かっています。

ちなみに、日に20本吸うと年間300回の胸部X線と同じ内部被爆量となる、と報告されています(文献 )。

ニコチンはコカイン、モルフィネとともに植物アルカロイドという麻薬で劇・毒物です。

それらには耽溺性(強迫的な乱用と再発に推移していく精神的・身体的依存性)があるため止められなくなるのです。

いったい、そのメカニズムはどのようなものでしょうか。

<快感を増幅する神経伝達物質>

肺から吸収されたニコチンが中脳腹側被蓋野ニューロンに存在するニコチン受容体(ニコチン性アセチルコリン受容体)や側坐核(図)などにある前シナプス膜のその受容体(図、中央)に結合すると神経細胞末端から、興奮性神経伝達物質であるドパミンが過剰放出します。

すると満足感などの快感がおきるのです。

そこは、中脳の腹側被蓋野から視床下部(辺縁系)の側坐核、さらに前頭葉にいたる、ドパミンなどを神経伝達物質としている神経細胞からなる、快感の脳内報酬神経系に位置するからです。

したがって、やめられない、やめられない の元凶はその快感神経系のドーパミンという快楽物質のせいと解釈されます、がドパミンのレベルがどのようにこの神経回路内で調節を受けるのか詳細は未知です。

このシステムの制御は神経細胞間の興奮伝達と神経細胞内の情報伝達のレベルで行われると考えられます。

ドパミンD2受容体の高親和性型におけるレベルの増大がニコチンの高感受性に関与するという報告がされています(参考)。

最近、脳切片において喫煙時のニコチン濃度を用いて実験をし、前シナプスでグルタミン酸の放出があることが見つかりました(参考)。

依存性解除の治療法開発のために、グルタミン酸神経系などが関与する分子レベルの解明が待たれます。

<千変万化のニコチン受容体>

数年に一度はおしゃべりを楽しむヘビースモーカーの友人がいます。

ある時「ニコチンって頭が良くなるの?」と、ニコチンの害しか知らない私でしたが思わず尋ねてしまいました。

というのは私には彼女の脳が、透きとおって見え、神経のシナプスが増えているというよりはゴミ・チリ類がなくなっているように感じたからでした。

彼女は「頭は良くならないけどニコチンが皮膚に沈着してまっ茶色ョ!」と言って腕を捲って見せました。

豈図らんや、やはりニコチンは認知力を高める、ようです。

ニコチンのポジテイヴ効果として認知力の増大や神経疾患の治療への利用について報告がなされています(参考)。

ニコチン受容体は種々のサブユニットからなるイオンチャネルで、脳内には多種類知られ、分布も広範囲です。それだけ機能も多様性が推察され、記憶学習をはじめとする様々な生理機能に密接に関わっていると考えられています。

そう言えば一昨日の新聞に、煙草のニコチンが肥満を防ぐという研究結果が雑誌サイエンスに掲載された、とありました。視床下部の自律神経系に関与する神経細胞のニコチン受容体がニコチンで刺激されて食欲減退を導くのです(文献)。

<脳内の指南はーー>

前頭葉(脳の図)は、ヒトが人たる思考、判断に基づいた社会行動、創造性、意志の力を醸し出します。

いっぽう、食欲、性欲のような本能的行動や快・不快、喜怒哀楽のような心の働きは大脳の中でも系統発生的に古い領域(図の海馬、扁桃体、側座核などの視床下部、脳幹周囲)が関与します。

両者の連絡が密に保たれてこそ「自分」があることになりますね。

達成や成功の積み重ねが快感の回路をいっそう磨くとも言われます。

自己努力によって視床下部から前頭葉への経路を賦活し、煙草のニコチンに依らずに、精神の座とも言うべき大脳を充分に輝かせたいものです。。。

自己努力によって視床下部から前頭葉への経路を賦活し、煙草のニコチンに依らずに、精神の座とも言うべき大脳を充分に輝かせたいものです。。。

煙草はひとたびその味を覚えると、もう生涯、手放すことができなくなる、とか(私は吸ったことがないのでどうもリアルではありませんがーー)。

しかしいくら快感の世界に浸りたくても弊害が多いので、ひとの前では吸えませんね。

例えば受動喫煙による影響は特に小児・胎児には著しい害となります。そして日に一箱も吸う人と一緒に生活すると年間10回の胸部レントゲン(~mSv)を受けたと同じ、放射性鉛やポロニウム(図の上)の放射線を浴びるようです。

例えば受動喫煙による影響は特に小児・胎児には著しい害となります。そして日に一箱も吸う人と一緒に生活すると年間10回の胸部レントゲン(~mSv)を受けたと同じ、放射性鉛やポロニウム(図の上)の放射線を浴びるようです。もちろん本人には、たばこの葉由来のニコチンや放射性物質、そして添加成分が発ガン因子となるのみならず、口腔内では歯肉の血行不良、歯周病を誘引し、あげくは免疫不全や骨粗しょう症、脳萎縮と多くの疾患の危険因子となることが分かっています。

ちなみに、日に20本吸うと年間300回の胸部X線と同じ内部被爆量となる、と報告されています(文献 )。

ニコチンはコカイン、モルフィネとともに植物アルカロイドという麻薬で劇・毒物です。

それらには耽溺性(強迫的な乱用と再発に推移していく精神的・身体的依存性)があるため止められなくなるのです。

いったい、そのメカニズムはどのようなものでしょうか。

<快感を増幅する神経伝達物質>

肺から吸収されたニコチンが中脳腹側被蓋野ニューロンに存在するニコチン受容体(ニコチン性アセチルコリン受容体)や側坐核(図)などにある前シナプス膜のその受容体(図、中央)に結合すると神経細胞末端から、興奮性神経伝達物質であるドパミンが過剰放出します。

すると満足感などの快感がおきるのです。

そこは、中脳の腹側被蓋野から視床下部(辺縁系)の側坐核、さらに前頭葉にいたる、ドパミンなどを神経伝達物質としている神経細胞からなる、快感の脳内報酬神経系に位置するからです。

したがって、やめられない、やめられない の元凶はその快感神経系のドーパミンという快楽物質のせいと解釈されます、がドパミンのレベルがどのようにこの神経回路内で調節を受けるのか詳細は未知です。

このシステムの制御は神経細胞間の興奮伝達と神経細胞内の情報伝達のレベルで行われると考えられます。

ドパミンD2受容体の高親和性型におけるレベルの増大がニコチンの高感受性に関与するという報告がされています(参考)。

最近、脳切片において喫煙時のニコチン濃度を用いて実験をし、前シナプスでグルタミン酸の放出があることが見つかりました(参考)。

依存性解除の治療法開発のために、グルタミン酸神経系などが関与する分子レベルの解明が待たれます。

<千変万化のニコチン受容体>

数年に一度はおしゃべりを楽しむヘビースモーカーの友人がいます。

ある時「ニコチンって頭が良くなるの?」と、ニコチンの害しか知らない私でしたが思わず尋ねてしまいました。

というのは私には彼女の脳が、透きとおって見え、神経のシナプスが増えているというよりはゴミ・チリ類がなくなっているように感じたからでした。

彼女は「頭は良くならないけどニコチンが皮膚に沈着してまっ茶色ョ!」と言って腕を捲って見せました。

豈図らんや、やはりニコチンは認知力を高める、ようです。

ニコチンのポジテイヴ効果として認知力の増大や神経疾患の治療への利用について報告がなされています(参考)。

ニコチン受容体は種々のサブユニットからなるイオンチャネルで、脳内には多種類知られ、分布も広範囲です。それだけ機能も多様性が推察され、記憶学習をはじめとする様々な生理機能に密接に関わっていると考えられています。

そう言えば一昨日の新聞に、煙草のニコチンが肥満を防ぐという研究結果が雑誌サイエンスに掲載された、とありました。視床下部の自律神経系に関与する神経細胞のニコチン受容体がニコチンで刺激されて食欲減退を導くのです(文献)。

<脳内の指南はーー>

前頭葉(脳の図)は、ヒトが人たる思考、判断に基づいた社会行動、創造性、意志の力を醸し出します。

いっぽう、食欲、性欲のような本能的行動や快・不快、喜怒哀楽のような心の働きは大脳の中でも系統発生的に古い領域(図の海馬、扁桃体、側座核などの視床下部、脳幹周囲)が関与します。

両者の連絡が密に保たれてこそ「自分」があることになりますね。

達成や成功の積み重ねが快感の回路をいっそう磨くとも言われます。

自己努力によって視床下部から前頭葉への経路を賦活し、煙草のニコチンに依らずに、精神の座とも言うべき大脳を充分に輝かせたいものです。。。

自己努力によって視床下部から前頭葉への経路を賦活し、煙草のニコチンに依らずに、精神の座とも言うべき大脳を充分に輝かせたいものです。。。2011年05月29日

名人とは

<リーダーの才>

今日の加速度的に進んだ科学技術で得た生活の便利さとは裏腹に、どうしてこんなに私達は将来が不安なのでしょう。

原発の事故では人災というべき管理システムの不備がありました。

的を射た施策は至難なのでしょうか。

中国では古くから長きに渡り、即ち、隋の文帝から清時代までの1300年間(図)、官吏になるための科挙という極めて難しい試験制度が行われていました。

中国では古くから長きに渡り、即ち、隋の文帝から清時代までの1300年間(図)、官吏になるための科挙という極めて難しい試験制度が行われていました。

合格するには経典学問や詩作などずば抜けた才能が必要とされ、人々は難関を競いました。

それだけ国を治めていくことには厳しい人物評価が大切ということですね。

<詩才溢れるも猛虎になった>

私が小学生の時、国語の教科書に「山月記」が載っていました。これは中国の古書を題材とした中島敦の作品です。

主人公である唐の李徴は官吏登用試験に若くして合格し、名声を得ました。が大官におもねる役人としての出世コースを嫌い、詩家として後世に名を残したいと思うようになりました。

しかし自分の才能を信じ修行に没頭したものの他人が認めるような一流の作品は簡単には出来ません。

もはや自分より劣っていたような同輩も既に高位についています。

とある日、人食い虎に変じている自分に気付きます。日々人間としての心の時間が失せていきます。

その博学才頴の李徴が「なぜ自分は猛獣になってしまったのだろう」と問うていたのがやがて「なぜ自分は以前人間だったのだろう」と考える自らの虎の脳に驚愕します。

悲愁しその変貌を羞恥します。

それでも毎夜、僅かに残る人間の脳である時間を詩作に向けます。

ある日、虎の李徴は山道でかつての唯一の友に出会います。

叢中に姿を隠したままその友に、人間である時間のうちに作った詩を都へ持って帰ってくれるよう頼むのでした。

長安の都の書家や識者の机の上に自分の詩集が置かれることをまだ夢みているのです。妻子の生活を心配することよりもーー。

小学生の私にたまらなかったのは「帰りは決してこの道を通らないでくれ、襲って食ってしまうから」と行列を率いている友に頼むところでした。

その友は虎が詠む即興の詩の素晴らしさに感嘆しつつも「何かが足りない・・・」と思うのでした。

<不射の射>

とりわけ味わいのある中島敦の作品は「名人伝」です。

官吏になれなかった趙の邯鄲(かんたん)(図)の紀昌は天下一の弓の名人を志します。

紀昌は弓矢を手にすることが許されないまま五年間、師に言われたとおりに目の基礎修行を行ない遂に目に蜘蛛が巣を張るほどになりました。

やがて、百発百中させるという師をも越えるようになります。

そこで紀昌は伝え聞いた、山の頂に住むという弓の名人、老隠者のところに赴きます。

紀昌は技を見せようと5羽の鳥を同時に射止めます。

老師は「そなたはなかなかの腕前じゃが、所詮、射の射というもんじゃのう」と言って、今度は自分はゴマ粒ほどに天高く飛ぶ鳥を矢も弓も無くして射落としました。

私の洋弓の経験では矢を放った瞬間に既に、正鵠を得られることが、その命中度が身体で分かることがありました。

それゆえに弓や矢がなくとも、命中すべく絞り込みと放った瞬間の全身の血肉のせめぎあいは、素手にして再現することが可能のようにも思われます。

とはいっても私がどんなに頑張ろうとも、矢無しの射で的に射られたあとが残ることは有りようも無きことです。

愚者の射ですね。

紀昌は九年の歳月を老師に学び、山を下り邯鄲にもどります。

都の師は紀昌のその木偶の如き愚者の如き、かつての精悍さの微塵もない顔つきをみて「おお!足元にも及ばぬ天下の名人となった」と感嘆したのでした。

人々は名人の名人と誉めそやします。鳥は紀昌の家の上は避けて飛ぶようになりました。

しかし紀昌は一向に弓を引きません。

そして40年が経ちました。

やがて紀昌は耳は目の如く、鼻は口の如く、目は鼻の如くとなり、我と彼との区別も付かなくなりました。

弓や矢をみて、それは何か?何に使うものか、と問うのでした。

真の名人となった紀昌の心は弓への執着から離れ、遂には弓そのものを忘れ去るに至ったのでした。

紀昌が静かに煙の如くこの世を去ったあと、邯鄲の都中の達人が、楽師は弦を、画師や書家は筆を、工人は規矩をしまい隠し、使うことを恥じた、とのことです。

紀昌が静かに煙の如くこの世を去ったあと、邯鄲の都中の達人が、楽師は弦を、画師や書家は筆を、工人は規矩をしまい隠し、使うことを恥じた、とのことです。

今日の加速度的に進んだ科学技術で得た生活の便利さとは裏腹に、どうしてこんなに私達は将来が不安なのでしょう。

原発の事故では人災というべき管理システムの不備がありました。

的を射た施策は至難なのでしょうか。

中国では古くから長きに渡り、即ち、隋の文帝から清時代までの1300年間(図)、官吏になるための科挙という極めて難しい試験制度が行われていました。

中国では古くから長きに渡り、即ち、隋の文帝から清時代までの1300年間(図)、官吏になるための科挙という極めて難しい試験制度が行われていました。合格するには経典学問や詩作などずば抜けた才能が必要とされ、人々は難関を競いました。

それだけ国を治めていくことには厳しい人物評価が大切ということですね。

<詩才溢れるも猛虎になった>

私が小学生の時、国語の教科書に「山月記」が載っていました。これは中国の古書を題材とした中島敦の作品です。

主人公である唐の李徴は官吏登用試験に若くして合格し、名声を得ました。が大官におもねる役人としての出世コースを嫌い、詩家として後世に名を残したいと思うようになりました。

しかし自分の才能を信じ修行に没頭したものの他人が認めるような一流の作品は簡単には出来ません。

もはや自分より劣っていたような同輩も既に高位についています。

とある日、人食い虎に変じている自分に気付きます。日々人間としての心の時間が失せていきます。

その博学才頴の李徴が「なぜ自分は猛獣になってしまったのだろう」と問うていたのがやがて「なぜ自分は以前人間だったのだろう」と考える自らの虎の脳に驚愕します。

悲愁しその変貌を羞恥します。

それでも毎夜、僅かに残る人間の脳である時間を詩作に向けます。

ある日、虎の李徴は山道でかつての唯一の友に出会います。

叢中に姿を隠したままその友に、人間である時間のうちに作った詩を都へ持って帰ってくれるよう頼むのでした。

長安の都の書家や識者の机の上に自分の詩集が置かれることをまだ夢みているのです。妻子の生活を心配することよりもーー。

小学生の私にたまらなかったのは「帰りは決してこの道を通らないでくれ、襲って食ってしまうから」と行列を率いている友に頼むところでした。

その友は虎が詠む即興の詩の素晴らしさに感嘆しつつも「何かが足りない・・・」と思うのでした。

<不射の射>

とりわけ味わいのある中島敦の作品は「名人伝」です。

官吏になれなかった趙の邯鄲(かんたん)(図)の紀昌は天下一の弓の名人を志します。

紀昌は弓矢を手にすることが許されないまま五年間、師に言われたとおりに目の基礎修行を行ない遂に目に蜘蛛が巣を張るほどになりました。

やがて、百発百中させるという師をも越えるようになります。

そこで紀昌は伝え聞いた、山の頂に住むという弓の名人、老隠者のところに赴きます。

紀昌は技を見せようと5羽の鳥を同時に射止めます。

老師は「そなたはなかなかの腕前じゃが、所詮、射の射というもんじゃのう」と言って、今度は自分はゴマ粒ほどに天高く飛ぶ鳥を矢も弓も無くして射落としました。

私の洋弓の経験では矢を放った瞬間に既に、正鵠を得られることが、その命中度が身体で分かることがありました。

それゆえに弓や矢がなくとも、命中すべく絞り込みと放った瞬間の全身の血肉のせめぎあいは、素手にして再現することが可能のようにも思われます。

とはいっても私がどんなに頑張ろうとも、矢無しの射で的に射られたあとが残ることは有りようも無きことです。

愚者の射ですね。

紀昌は九年の歳月を老師に学び、山を下り邯鄲にもどります。

都の師は紀昌のその木偶の如き愚者の如き、かつての精悍さの微塵もない顔つきをみて「おお!足元にも及ばぬ天下の名人となった」と感嘆したのでした。

人々は名人の名人と誉めそやします。鳥は紀昌の家の上は避けて飛ぶようになりました。

しかし紀昌は一向に弓を引きません。

そして40年が経ちました。

やがて紀昌は耳は目の如く、鼻は口の如く、目は鼻の如くとなり、我と彼との区別も付かなくなりました。

弓や矢をみて、それは何か?何に使うものか、と問うのでした。

真の名人となった紀昌の心は弓への執着から離れ、遂には弓そのものを忘れ去るに至ったのでした。

紀昌が静かに煙の如くこの世を去ったあと、邯鄲の都中の達人が、楽師は弦を、画師や書家は筆を、工人は規矩をしまい隠し、使うことを恥じた、とのことです。

紀昌が静かに煙の如くこの世を去ったあと、邯鄲の都中の達人が、楽師は弦を、画師や書家は筆を、工人は規矩をしまい隠し、使うことを恥じた、とのことです。2011年05月11日

運動すれば頭がよくなる!

<BDNF(脳由来神経栄養因子)は脳細胞を元気にする>

平均寿命が95、100歳も目前ですね。

何と言っても脳の健康が重要課題です。

なぜなら私達の脳は、歳をとるほどに神経細胞が死んでいき、萎縮し、認知力の低下が進むからです。

最近、エアロビクスによって海馬の萎縮が抑えられることが報告されました(参考)。

運動すれば記憶や学習の脳の要である海馬の機能が向上することがわかったのです。

そして血液中でBDNFが上昇することも見出されました。

BDNFは神経細胞で合成され、分泌されます。

そして他の神経細胞シナプスの受容体に結合して、その細胞の電位をあげで活性化するのみならず、神経細胞の生存に重要な遺伝子を発現させるべくスイッチとなります。

すなわちBDNFは神経細胞の成長と分化そして神経ネットワークの維持という、まさに神経細胞のサバイバル因子として働きます。

マウスの実験においても運動をさせると海馬でBDNFが増大すると報告されました。

神経のシナプスは多いほど脳は良く働きます。

有酸素運動によって新しい神経細胞が生み出されそしてまた、複雑な動きの運動をさせると神経シナプス間の結びつきが緻密になったのでした。

ですから運動をすれば、血管や筋肉から種々の細胞成長因子が放出されて心肺が強くなるのみならず(本ブログ)、脳ではBDNFの合成が高まり記憶力、頭の回転、果ては認知症が防御されるというわけです。

興味深い知見として、BDNFのSNP(一塩基多型)(本ブログSNPの説明)と精神疾患の関連があります。

蛋白質に翻訳されたばかりのBDNFの配列において、66番目のヴァリンがメチオニンに変異するとBDNF分泌能が低下して神経機能が脆弱化する、ということが報告されました。

そこで種々の神経疾患でもこの変異多型が背景にあるのではないかと調べられました。

うつ病や多遺伝子疾患と考えられるパーキンソン病やアルツハイマー病、肥満症などでも病態の背景要因であることが報告されています。

私のBDNF遺伝子のSNPはどうかも気になってきます。

日本人のBDNFのVal66Metは白人に比べ高く人口比30%くらいと、高比率のようです。

ところで最近、このSNP以外のリスク要因が見つかりました。

<自殺とBDNF遺伝子>

自殺者のBDNF遺伝子を調べたところ、ウエルニッケ野(本ブログの脳の図)では、BDNF遺伝子配列上流のプロモーター領域(本ブログ、遺伝子発現の模式図)のDNAがメチル化という修飾がなされていることが見つかったのです(参考)。

今後BDNFについては、SNPであるVal66Metなどの多型解析に加えて、どのような精神状態や環境でDNAのメチル化が起こるのか後天的修飾の機作解明などが重要となりそうです。

このプロモーターDNAの修飾があると、BDNF遺伝子自体に変異はなくとも遺伝子が読み取られる時に転写の効率が落ち、BDNF蛋白質が充分産生されず、そのため神経機能が充分働けない、と考えられます。

<proBDNF(前躯体)とBDNF(成熟型)>

<proBDNF(前躯体)とBDNF(成熟型)>

うつ状態を回避することは自殺者を減らすためにも早急な社会の課題です。

BDNF蛋白質の血中でのレベルは、Val66Metのうつ病患者で低下しており、抗うつ剤や運動などの治療によって上昇することが報告されました。

しかしこの時のBDNFは成熟型であって前躯体から切断されています。従って66番目のアミノ酸はもはや無いのです(図)。

そこで、その塩基変異は問わずとも、BDNFのレベル変化がうつ症状やストレス症状改善に指標となるのではないか、とメンタルヘルスの観点からの研究が進められています。

また、うつ病でBDNFが減少する時は切断される前の前躯体proBDNFが増大し、脳や血中の両者のバランスの変化が病態を左右するのではないか、またそれぞれの分子が神経細胞において相反する役割があるのではないか、との考えの研究もなされました(参考)。

うつ状態でのBDNFレベル低下の機作は、蛋白質分解酵素によって切断されて機能するBDNF(数ng/ml血液)と更に低レベルと予想されるその前躯体や切り離された断片(図、左)のそれぞれが検出、測定可能となって、さらにこれらの因子と結合して情報を繰る分子が明らかになれば解明されそうです。

<痴呆にならない確率を上げるには>

将来はお金を掛ければ、何十万個?という自分だけの遺伝子上の個性を調べることが出来、そしてBDNFのVal66Metに加えて、あらゆるDNA変異のリスクファクター情報が手に入れられそうです。

ところであなたの健康を管理する意志はどこからくるのでしょう。

やはりそれは、脳の神経シナプス可塑性!となりましょうか。

それなら自らの努力でBDNFを産生させ、BDNFを肥料?としてシナプスの豊富な神経細胞ネットワークを育てあげること、ということに尽きそうですね。

今日もしっかり空気を吸って、一万歩です~~

平均寿命が95、100歳も目前ですね。

何と言っても脳の健康が重要課題です。

なぜなら私達の脳は、歳をとるほどに神経細胞が死んでいき、萎縮し、認知力の低下が進むからです。

最近、エアロビクスによって海馬の萎縮が抑えられることが報告されました(参考)。

運動すれば記憶や学習の脳の要である海馬の機能が向上することがわかったのです。

そして血液中でBDNFが上昇することも見出されました。

BDNFは神経細胞で合成され、分泌されます。

そして他の神経細胞シナプスの受容体に結合して、その細胞の電位をあげで活性化するのみならず、神経細胞の生存に重要な遺伝子を発現させるべくスイッチとなります。

すなわちBDNFは神経細胞の成長と分化そして神経ネットワークの維持という、まさに神経細胞のサバイバル因子として働きます。

マウスの実験においても運動をさせると海馬でBDNFが増大すると報告されました。

神経のシナプスは多いほど脳は良く働きます。

有酸素運動によって新しい神経細胞が生み出されそしてまた、複雑な動きの運動をさせると神経シナプス間の結びつきが緻密になったのでした。

ですから運動をすれば、血管や筋肉から種々の細胞成長因子が放出されて心肺が強くなるのみならず(本ブログ)、脳ではBDNFの合成が高まり記憶力、頭の回転、果ては認知症が防御されるというわけです。

興味深い知見として、BDNFのSNP(一塩基多型)(本ブログSNPの説明)と精神疾患の関連があります。

蛋白質に翻訳されたばかりのBDNFの配列において、66番目のヴァリンがメチオニンに変異するとBDNF分泌能が低下して神経機能が脆弱化する、ということが報告されました。

そこで種々の神経疾患でもこの変異多型が背景にあるのではないかと調べられました。

うつ病や多遺伝子疾患と考えられるパーキンソン病やアルツハイマー病、肥満症などでも病態の背景要因であることが報告されています。

私のBDNF遺伝子のSNPはどうかも気になってきます。

日本人のBDNFのVal66Metは白人に比べ高く人口比30%くらいと、高比率のようです。

ところで最近、このSNP以外のリスク要因が見つかりました。

<自殺とBDNF遺伝子>

自殺者のBDNF遺伝子を調べたところ、ウエルニッケ野(本ブログの脳の図)では、BDNF遺伝子配列上流のプロモーター領域(本ブログ、遺伝子発現の模式図)のDNAがメチル化という修飾がなされていることが見つかったのです(参考)。

今後BDNFについては、SNPであるVal66Metなどの多型解析に加えて、どのような精神状態や環境でDNAのメチル化が起こるのか後天的修飾の機作解明などが重要となりそうです。

このプロモーターDNAの修飾があると、BDNF遺伝子自体に変異はなくとも遺伝子が読み取られる時に転写の効率が落ち、BDNF蛋白質が充分産生されず、そのため神経機能が充分働けない、と考えられます。

<proBDNF(前躯体)とBDNF(成熟型)>

<proBDNF(前躯体)とBDNF(成熟型)>うつ状態を回避することは自殺者を減らすためにも早急な社会の課題です。

BDNF蛋白質の血中でのレベルは、Val66Metのうつ病患者で低下しており、抗うつ剤や運動などの治療によって上昇することが報告されました。

しかしこの時のBDNFは成熟型であって前躯体から切断されています。従って66番目のアミノ酸はもはや無いのです(図)。

そこで、その塩基変異は問わずとも、BDNFのレベル変化がうつ症状やストレス症状改善に指標となるのではないか、とメンタルヘルスの観点からの研究が進められています。

また、うつ病でBDNFが減少する時は切断される前の前躯体proBDNFが増大し、脳や血中の両者のバランスの変化が病態を左右するのではないか、またそれぞれの分子が神経細胞において相反する役割があるのではないか、との考えの研究もなされました(参考)。

うつ状態でのBDNFレベル低下の機作は、蛋白質分解酵素によって切断されて機能するBDNF(数ng/ml血液)と更に低レベルと予想されるその前躯体や切り離された断片(図、左)のそれぞれが検出、測定可能となって、さらにこれらの因子と結合して情報を繰る分子が明らかになれば解明されそうです。

<痴呆にならない確率を上げるには>

将来はお金を掛ければ、何十万個?という自分だけの遺伝子上の個性を調べることが出来、そしてBDNFのVal66Metに加えて、あらゆるDNA変異のリスクファクター情報が手に入れられそうです。

ところであなたの健康を管理する意志はどこからくるのでしょう。

やはりそれは、脳の神経シナプス可塑性!となりましょうか。

それなら自らの努力でBDNFを産生させ、BDNFを肥料?としてシナプスの豊富な神経細胞ネットワークを育てあげること、ということに尽きそうですね。

今日もしっかり空気を吸って、一万歩です~~

2011年04月24日

只モノではなかったーー

<道行くひとがー>

<道行くひとがー>「これは何ですか、珍しいですね」と濃紫のフリージャを見た通りすがりのひとが声を掛けて下さいました。

おかげで、このフリージャが有りそうで無さそうな花であることを知りました。

結婚した頃、夫の実家から送られてきた食料の中にあった球根が増えたのです。

幾年も、稀有なる花とは気が付かず、本当に御見逸れ御免、です~

それにしても昨今の花屋さんのフリージャは、この濃紫は無いものの、白、黄、ショッキングピンク、薄紫、オレンジ、トルコグリーン、そして花びらの大小、白の混じり、なんとヴァラエテイなのでしょう!

<遺伝学と統計学>

遺伝子組み換え技術を得た現在でも、花色や穀物の品種改良はやはり昔からの交配による育種法が行われていますね。

掛け合わせ、と言えばメンデル(1822-1884、オーストリア)でしょうか。

メンデルは若い頃数学を学んだものの、教師の試験に何としてもパスできませんでした、が修道院に勤めて、裏庭で花の色、豆の形をマークに膨大な数のえんどう豆の掛け合わせを行いその結果を数値化することによって、遂に遺伝因子の存在を導きました。

その頃、ダーウイン(1809-1882、英国)が「環境に適したものが子孫を残す上で有利となる」という考えを主張し「進化は偶然が支配する変化である」と論著して社会を揺るがしていました。

そのダーウインもやはり古来の「カエルの子はカエル」という遺伝のしくみを、また表現形質の優劣のしくみを明らかにしたく植物やハトを使って猛烈に掛け合わせ実験をしていたのでした。

しかし、メンデルの数理統計のセンス、これこそがダーウインも至れなかった、遺伝の法則という大発見を後世に知らしめることを可能としたのです。

<エクセル統計分析、平均値、中央値、ガウス分布>

生物学や工学実験の結果のみならず、ビジネスの世界でも需要の予測、物の販売、試作品開発などにおいて、データ解析が次のステップへの根幹となります。

ところで新聞、雑誌など日本人が記したものではもっぱら平均値しか見ませんが欧米人は中央値を上手く使って説明しているのを見ます。

経済統計などはガウス(正規)分布に従わないことが多いので中央値のほうがデータの特性が得やすいのです。

平均値には極端な値(外れ値)の影響を強く受ける、ということがあります。

平均値を用いる場合は、その集団が正規分布をしていることが、絶対的な前提条件になります。

データの数が多ければ正規分布にかなり近づくはずですが、例えば、貯蓄額では数千万人が対象でも、一握りの金持ちが握り締めているので正規分布になりません。

中央値ならその値よりも大きい特性値を持つ人が全体の半分、小さい特性値を持つ人が半分という直感的に明確な意味を与えます。

ですからデータの分布に偏りや極端な数値がある場合は中央値が良さそうです。

エクセルの分析ツールを使うと統計分析の基本値が即座に表(図、基本統計量)になります。

エクセルの分析ツールを使うと統計分析の基本値が即座に表(図、基本統計量)になります。ヒストグラムはデータの散らばり具合を視覚的に示します。

図には、私がストップウオッチで10秒を30回測定したときの結果を、分析ツールの中のヒストグラムを選択して入力、区切り幅を指定して書かせました。

昔、60秒インターバルで泳ぎこんでいた私は身体が秒刻みを記憶しているかのようにバラツキ(分散や標準偏差値)は極めて小さいものでしたがーー

今回測定のエクセルの計算結果は、平均値(9.74), 中央値(9.80), 分散(0.358), 標準偏差(0.599)などでした。

その昔、放物線やだ円などの曲線が数式で表せることを知り感激しました。

美しい曲線と言えばヴィーナスのライン、いえ正規分布曲線!!

正規分布曲線は平均値と標準偏差から求められ、エクセルの中の関数NORMDISTを使ってヒストグラムと重ねて表わすことが出来ます(図)。

手書き計算に比べ、エクセルは手間いらずで余りにexcellent!エクセルも只モノでない気がしてきます~

正規分布は臨床検査だけに留まらず最も広く用いられる分布モデルです。

健常者の多くの検査値は正規分布に近いため、そこでさまざまな検査値について平均値と標準偏差値を算出して、平均値±2標準偏差(95%が含まれる)を正常範囲とします。

ですから確率的には健常者が20種類の検査を受けるとどれか一つが正常範囲を外れることになりますね。

<先行き不透明な社会でこそ確率と統計が必要?>

この世のことは、独立でない事象が絡み合って混沌、曖昧模糊としているように感じます。

その曖昧さにつけこまれないようにするには、評価、納得できるシステム作りが大切ですね。

統計解析の検定法を用いれば、正しさ具合が推察出来ます。

今回の放射能汚染に関しては、いろいろな数字に一鬼?一憂しました。

データがどのように採取され、どのように解析されたのかが重要なのです。

私達の健康は、来たる遺伝子医療社会で個人レベルで解決されていくでしょう。

そのためには、メンデルやダーウインの苦労をはるかに超えて、個人のSNP(2月、本ブログ)データや臨床データを数値化し、確率的に効果のある情報処理科学に基づいた医療を進めていかなければなりません。

2011年04月09日

一粒の麦もし死なずば

<春来たりて、>

新たな思いに充ちるのがこの季節です。

思えば、中学生活も終わりに近づいた頃には、授業なさる先生の生き様に未来の自分を重ねたりしました。

英語も数学も着物姿の先生、休み明けの授業では、お孫さんの話に花が咲くことも!

化学の授業中のこと、化学大好き才女が「先生はなぜ教えに来られるのですか」と突如、質問しました。

数コマの授業のために遠い平塚から来られることが少女達には不思議だったのです。

色白のお顔に赤い口紅、金縁メガネの奥の利口そうな瞳が空に飛び、微笑まれました。

「一粒の麦、もし死なずば、です」。

もしひとりでも芽が出て実れば、と願って教える、と私は解釈してしまいました。

生命の分子機構の解明には程遠い時代であり、私は化学の授業に不燃焼気味でした、が、いみじくも、若い麦の穂を心に描きました。

先生はご存命であられましょうか。

私がキリストのその言葉の意味を知ったのは、はるか歳がいってからなのでした。

<あなたが主役です>

私は、一を知って十が分かるように教えて欲しい、というズボラモノ?でした。

今は情報時代、知識を与えるだけの授業は無用ですね。

もしかしたら教育の真髄は、あなただけのDNA情報という唯一の生命言語に、自らで責任を持たせる、ということかも~。

いえ、教師はほんのお手伝い?

何はともあれ今は、自動車の免許更新が自分しか出来ないように、まず、自分の遺伝子情報にも事故をおこさせないように、その戦略の更新に、心することが重要と思います。

<遺伝子の損傷>

放射性物質は依然と漏出が続いています!!

規制値については、何とも、頭が痛みます。

つまるところ、半径数十km以上での健康への影響はデータが揃わず判断出来ないのです。

原発周辺はいわば東京の台所です。

私達は毎日、いったい何キログラムの飲み物、野菜に魚、肉、果物、を体内に入れ続けていることでしょう。

WHO(世界保健機構)の年間50ミリシーベルト以下に、というガイドライン値も現実みを帯びてきました。

蓄積的な影響を無視して、レントゲン一回分とか、ニューヨークまでのフライト一回分のように外部被曝と一緒にしてはいけませんね。

放射線障害は臓器の発達段階や個人の修復能により異なります。

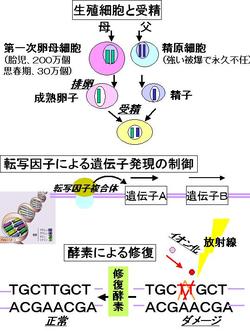

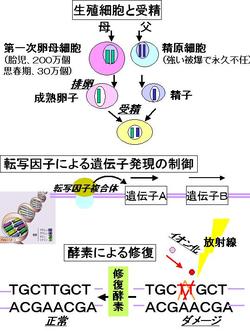

母親由来のゲノムDNA を持つ卵と父親由来のゲノムDNAを持つ精子が受精によって融合することにより、私達は両親由来のゲノムDNAを持つ個体となります (図)。

母親由来のゲノムDNA を持つ卵と父親由来のゲノムDNAを持つ精子が受精によって融合することにより、私達は両親由来のゲノムDNAを持つ個体となります (図)。

放射線を受けると、体細胞と違って半分のDNA量で、分裂増殖もしない精細胞や卵細胞の生殖細胞はダメージが大きく、受精不可能となり不妊をもたらします。

また、分裂が盛んな受精卵や胎児期(2ヶ月前)では極めて放射線への感受性が高く染色体破壊、DNA二本鎖の損傷などの確定的な影響が起こることが知られています。

一方、細胞死に至らないような低線量障害の生殖細胞では、子孫への遺伝的影響が残るという問題があるのでどうしてもDNAレベルの解明が必要です、がまだヒトの実験科学研究は困難です。

従って多くはガンの発症として、遺伝子の突然変異の障害を長期間にわたって統計的に、疫学的に表すしかありません。

最近、少量被曝に着目した分子機構の研究が動物で報告されました(参考)。

放射線障害の度合いは遺伝因子と環境因子によります。

薬の副作用や酵素蛋白質の活性が個人の遺伝子上のSNPs(2月本ブログ)によって異なるように、放射線の障害も個人の遺伝子のDNA配列に影響されると考えられます。

従ってその詳細には、どのような遺伝子の発現が、またそれを制御するどのような転写因子が放射線で影響されるかを分子レベルで解明することが重要となります(図、中央)(参考)。

環境因子としては日々の生活習慣や食生活が大きく関連します。

<体内被曝と和食>

細胞内では、放射線の化学(電離)作用によって、活性酸素(2010年11月ブログ)が過剰に生じ、遺伝子や蛋白質の損傷が極めて起こりやすくなります。

通常いろいろな原因で生じる細胞のダメージは、幸いなことに人類が獲得したさまざまな酵素蛋白質による修復力で乗り越えています(図、下)。

ではこの期に及んで、私達は修復能力を上げられるものでしょうか。遺伝子のDNA配列は何としても変えられませんしーー。

ヨウ素131については海草を常食した日本人は救いがある、とも聞きました。

放射線障害の予防には緑茶の成分や寒天、昆布(海苔、ワカメも)、梅干、玄米、ごぼうなどの食品の効果が示唆されています。

結局、排泄効果や活性酸素を除くための酸化防止力のあるもの、免疫力を高めるものが必要で、抗ガン効果のあるものなのですね。

ダシ昆布が沢山入ったお鍋でその昆布も平らげる、我が家は和食党政権です。

ダシ昆布が沢山入ったお鍋でその昆布も平らげる、我が家は和食党政権です。

「ほらみて、やっぱり日本食!」と夫に申しましたら

「独り生き残ってもしょうがないやー」でした。。。

あなたは?

新たな思いに充ちるのがこの季節です。

思えば、中学生活も終わりに近づいた頃には、授業なさる先生の生き様に未来の自分を重ねたりしました。

英語も数学も着物姿の先生、休み明けの授業では、お孫さんの話に花が咲くことも!

化学の授業中のこと、化学大好き才女が「先生はなぜ教えに来られるのですか」と突如、質問しました。

数コマの授業のために遠い平塚から来られることが少女達には不思議だったのです。

色白のお顔に赤い口紅、金縁メガネの奥の利口そうな瞳が空に飛び、微笑まれました。

「一粒の麦、もし死なずば、です」。

もしひとりでも芽が出て実れば、と願って教える、と私は解釈してしまいました。

生命の分子機構の解明には程遠い時代であり、私は化学の授業に不燃焼気味でした、が、いみじくも、若い麦の穂を心に描きました。

先生はご存命であられましょうか。

私がキリストのその言葉の意味を知ったのは、はるか歳がいってからなのでした。

<あなたが主役です>

私は、一を知って十が分かるように教えて欲しい、というズボラモノ?でした。

今は情報時代、知識を与えるだけの授業は無用ですね。

もしかしたら教育の真髄は、あなただけのDNA情報という唯一の生命言語に、自らで責任を持たせる、ということかも~。

いえ、教師はほんのお手伝い?

何はともあれ今は、自動車の免許更新が自分しか出来ないように、まず、自分の遺伝子情報にも事故をおこさせないように、その戦略の更新に、心することが重要と思います。

<遺伝子の損傷>

放射性物質は依然と漏出が続いています!!

規制値については、何とも、頭が痛みます。

つまるところ、半径数十km以上での健康への影響はデータが揃わず判断出来ないのです。

原発周辺はいわば東京の台所です。

私達は毎日、いったい何キログラムの飲み物、野菜に魚、肉、果物、を体内に入れ続けていることでしょう。

WHO(世界保健機構)の年間50ミリシーベルト以下に、というガイドライン値も現実みを帯びてきました。

蓄積的な影響を無視して、レントゲン一回分とか、ニューヨークまでのフライト一回分のように外部被曝と一緒にしてはいけませんね。

放射線障害は臓器の発達段階や個人の修復能により異なります。

母親由来のゲノムDNA を持つ卵と父親由来のゲノムDNAを持つ精子が受精によって融合することにより、私達は両親由来のゲノムDNAを持つ個体となります (図)。

母親由来のゲノムDNA を持つ卵と父親由来のゲノムDNAを持つ精子が受精によって融合することにより、私達は両親由来のゲノムDNAを持つ個体となります (図)。放射線を受けると、体細胞と違って半分のDNA量で、分裂増殖もしない精細胞や卵細胞の生殖細胞はダメージが大きく、受精不可能となり不妊をもたらします。

また、分裂が盛んな受精卵や胎児期(2ヶ月前)では極めて放射線への感受性が高く染色体破壊、DNA二本鎖の損傷などの確定的な影響が起こることが知られています。

一方、細胞死に至らないような低線量障害の生殖細胞では、子孫への遺伝的影響が残るという問題があるのでどうしてもDNAレベルの解明が必要です、がまだヒトの実験科学研究は困難です。

従って多くはガンの発症として、遺伝子の突然変異の障害を長期間にわたって統計的に、疫学的に表すしかありません。

最近、少量被曝に着目した分子機構の研究が動物で報告されました(参考)。

放射線障害の度合いは遺伝因子と環境因子によります。

薬の副作用や酵素蛋白質の活性が個人の遺伝子上のSNPs(2月本ブログ)によって異なるように、放射線の障害も個人の遺伝子のDNA配列に影響されると考えられます。

従ってその詳細には、どのような遺伝子の発現が、またそれを制御するどのような転写因子が放射線で影響されるかを分子レベルで解明することが重要となります(図、中央)(参考)。

環境因子としては日々の生活習慣や食生活が大きく関連します。

<体内被曝と和食>

細胞内では、放射線の化学(電離)作用によって、活性酸素(2010年11月ブログ)が過剰に生じ、遺伝子や蛋白質の損傷が極めて起こりやすくなります。

通常いろいろな原因で生じる細胞のダメージは、幸いなことに人類が獲得したさまざまな酵素蛋白質による修復力で乗り越えています(図、下)。

ではこの期に及んで、私達は修復能力を上げられるものでしょうか。遺伝子のDNA配列は何としても変えられませんしーー。

ヨウ素131については海草を常食した日本人は救いがある、とも聞きました。

放射線障害の予防には緑茶の成分や寒天、昆布(海苔、ワカメも)、梅干、玄米、ごぼうなどの食品の効果が示唆されています。

結局、排泄効果や活性酸素を除くための酸化防止力のあるもの、免疫力を高めるものが必要で、抗ガン効果のあるものなのですね。

ダシ昆布が沢山入ったお鍋でその昆布も平らげる、我が家は和食党政権です。

ダシ昆布が沢山入ったお鍋でその昆布も平らげる、我が家は和食党政権です。「ほらみて、やっぱり日本食!」と夫に申しましたら

「独り生き残ってもしょうがないやー」でした。。。

あなたは?

2011年03月25日

ウランやプルトニウムは紙一重で、×××

<想定外とはーー>

東日本大地震で被災されました皆様、心から御見舞いを申しあげます。

東京では電車が不通となり、私のみならず多くの方が職場で一夜を明かしました。

何と、翌朝目に飛び込んだのは、1000年に一度?の、4階のビルをも飲み込む巨大津波の爪あとの映像でした。

更に続く福島原発の損壊のニュースに、炉心溶融に怯えながら何日も釘付けとなっています。

私達は原爆による唯一の被爆国民であり、またチェルノブイリ原子炉の惨劇が脳に焼きついているのです。

ところで誰が、圧力容器や格納容器そして冷却装置という安全のはずだった、見たことも無い巨大装置の崩壊を、テレビに映る白煙と放水の彼方に、思い浮かべることが出来たでしょうか!

実は、私は先年、原発の中を見学する機会がありました。

海辺にそそり立つ、巨大プラント群。

制御棒の仕組みを説明され、格納庫壁の厚さを目にしました。

しかし閉鎖系になり得ない仕組みには安全の文字は浮かんで来ないのでした。

ひたすら私は携帯写真に収めました、が機種交換の際に全て失せました。

お見せできないのが残念、の一語です。

<一度あることは二度あると思えー>

<一度あることは二度あると思えー>

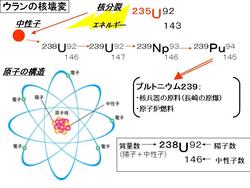

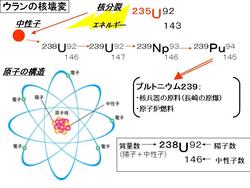

電気のエネルギーを得るために、ウラン235の核分裂反応による熱を利用します(図)。

しかしその時、原子炉や核分裂反応を止める制御棒、そして使用済みの核燃料は3千度にもなります。

もし温度が下げられなくなると炉心溶融のみならず恐るべき核分裂連鎖反応が起こってしまい、いわゆる臨界となります。

何と信じられないことには、津波によって、冷却循環装置が停止してしまったのです。

核爆発?そして放射性物質の漏出の危機です。

<原発と核兵器>

ウランには核分裂を起こしやすいウラン235と、核分裂を起こしにくいウラン238があります(図)。

原子力発電では、自然界での両者の比率よりウラン235を高く濃縮して燃料とします。

ところでウラン238は中性子を吸収して核分裂していくとプルトニウムになります。

プルトニウム239は核分裂しやすく核兵器に使われています。

原発で温度コントローラーなどの破損によって通常の一個以下の中性子による反応が制御されなくなると、プルトニウム239が多量に出来、中性子が過剰に放出され核連鎖反応がおきる、いわゆるプルトニウム爆弾(長崎の原爆)の危機が生じてしまうのです(図の中央)。

運命は、中性子を制御する制御棒と大量の水で温度を下げ続けられること、で決定されるわけですね。チェルノブイリでは制御棒に異常があったとか。

<ベクレルとシーベルト>

私は今日も、安全な水や野菜を求めて右往左往でした。野菜の放射能汚染や水道水が規制値を超えた、というニュースがあったからです。

ウランは核分裂して生体に有害な放射性のヨウ素やセシウムにも変わっていきます。

放射性物質が出す放射能量はベクレルで表されます。

個々の放射性物質は半減期やエネルギーの大きさも違い、人体での濃縮場所、排出性も違います。

そこで放射線を受ける身体の部位なども考慮した数値で比較する必要が生じ、シーベルトという単位を使い、規制値が決められました。

<人類の叡智はー>

過剰な放射線による被害は、広島、長崎の被爆者の追跡調査データから、発ガンや遺伝子障害が起こることが分かっています。

チェルノブイリでは今なお放射性セシウムの害、そして放射性ヨウ素による甲状腺ガンで苦しんでいる何千人もの子供がいますね。

私達は二の舞を避けられるでしょうか。

また今後は、日夜、命がけで冷却や復旧のために働いて下さっている方々のみならず、除染などで働く方々の被爆にもくれぐれも注意を払っていかなければなりません。

チェルノブイリ爆発での作業員の脳での後遺症も報告されています(参考)。

内部被曝のための治療法や薬の開発に役立つ、研究上の発見を祈るばかりです。被曝障害のバイオマーカーによる分子レベルの機構の解明が必須です(参考1,2,3)。

人類の叡智は宇宙に飛び立つことを可能としました。

原子力兵器である原爆(核分裂エネルギー)や水爆(核融合エネルギー)も可能としてしまいました。

やはり、私達は、核の平和利用は出来ない、のでしょうか。

赤い椿が沢山咲いています。

赤い椿が沢山咲いています。

何を知ったか、今年はどこか悲しげな風情です。。。

東日本大地震で被災されました皆様、心から御見舞いを申しあげます。

東京では電車が不通となり、私のみならず多くの方が職場で一夜を明かしました。

何と、翌朝目に飛び込んだのは、1000年に一度?の、4階のビルをも飲み込む巨大津波の爪あとの映像でした。

更に続く福島原発の損壊のニュースに、炉心溶融に怯えながら何日も釘付けとなっています。

私達は原爆による唯一の被爆国民であり、またチェルノブイリ原子炉の惨劇が脳に焼きついているのです。

ところで誰が、圧力容器や格納容器そして冷却装置という安全のはずだった、見たことも無い巨大装置の崩壊を、テレビに映る白煙と放水の彼方に、思い浮かべることが出来たでしょうか!

実は、私は先年、原発の中を見学する機会がありました。

海辺にそそり立つ、巨大プラント群。

制御棒の仕組みを説明され、格納庫壁の厚さを目にしました。

しかし閉鎖系になり得ない仕組みには安全の文字は浮かんで来ないのでした。

ひたすら私は携帯写真に収めました、が機種交換の際に全て失せました。

お見せできないのが残念、の一語です。

<一度あることは二度あると思えー>

<一度あることは二度あると思えー>電気のエネルギーを得るために、ウラン235の核分裂反応による熱を利用します(図)。

しかしその時、原子炉や核分裂反応を止める制御棒、そして使用済みの核燃料は3千度にもなります。

もし温度が下げられなくなると炉心溶融のみならず恐るべき核分裂連鎖反応が起こってしまい、いわゆる臨界となります。

何と信じられないことには、津波によって、冷却循環装置が停止してしまったのです。

核爆発?そして放射性物質の漏出の危機です。

<原発と核兵器>

ウランには核分裂を起こしやすいウラン235と、核分裂を起こしにくいウラン238があります(図)。

原子力発電では、自然界での両者の比率よりウラン235を高く濃縮して燃料とします。

ところでウラン238は中性子を吸収して核分裂していくとプルトニウムになります。

プルトニウム239は核分裂しやすく核兵器に使われています。

原発で温度コントローラーなどの破損によって通常の一個以下の中性子による反応が制御されなくなると、プルトニウム239が多量に出来、中性子が過剰に放出され核連鎖反応がおきる、いわゆるプルトニウム爆弾(長崎の原爆)の危機が生じてしまうのです(図の中央)。

運命は、中性子を制御する制御棒と大量の水で温度を下げ続けられること、で決定されるわけですね。チェルノブイリでは制御棒に異常があったとか。

<ベクレルとシーベルト>

私は今日も、安全な水や野菜を求めて右往左往でした。野菜の放射能汚染や水道水が規制値を超えた、というニュースがあったからです。

ウランは核分裂して生体に有害な放射性のヨウ素やセシウムにも変わっていきます。

放射性物質が出す放射能量はベクレルで表されます。

個々の放射性物質は半減期やエネルギーの大きさも違い、人体での濃縮場所、排出性も違います。

そこで放射線を受ける身体の部位なども考慮した数値で比較する必要が生じ、シーベルトという単位を使い、規制値が決められました。

<人類の叡智はー>

過剰な放射線による被害は、広島、長崎の被爆者の追跡調査データから、発ガンや遺伝子障害が起こることが分かっています。

チェルノブイリでは今なお放射性セシウムの害、そして放射性ヨウ素による甲状腺ガンで苦しんでいる何千人もの子供がいますね。

私達は二の舞を避けられるでしょうか。

また今後は、日夜、命がけで冷却や復旧のために働いて下さっている方々のみならず、除染などで働く方々の被爆にもくれぐれも注意を払っていかなければなりません。

チェルノブイリ爆発での作業員の脳での後遺症も報告されています(参考)。

内部被曝のための治療法や薬の開発に役立つ、研究上の発見を祈るばかりです。被曝障害のバイオマーカーによる分子レベルの機構の解明が必須です(参考1,2,3)。

人類の叡智は宇宙に飛び立つことを可能としました。

原子力兵器である原爆(核分裂エネルギー)や水爆(核融合エネルギー)も可能としてしまいました。

やはり、私達は、核の平和利用は出来ない、のでしょうか。

赤い椿が沢山咲いています。

赤い椿が沢山咲いています。何を知ったか、今年はどこか悲しげな風情です。。。

2011年03月11日

今年は檸檬が鈴なりです!!

<桃、クリ3年、レモン7年?>

<桃、クリ3年、レモン7年?>昨年に、屋根に届くほど育った檸檬の木に初めて、一個の実がつきました。

それが何と、今年、数え切れないほどに!

25個でした。。。

猛暑のおかげでしょうか。そういえば黒アゲハがいつもひらひらしていました。

グリーンとのツートーンカラーのお洒落なオブジェも、いつのまにやらレモン色に変わりジューシーさが漂うようです。

種以外は全て、サラダに紅茶にケーキにと、初恋の香り?を満喫しています。

<ビタミンCの効用は>

レモンといえばビタミンC。

ビタミンCといえばご存知、その抗酸化作用による美白効果がまず挙げられます。

ビタミンCは抗壊血病因子として発見されたビタミンで、化学名はL-アスコルビン酸です。

なぜか、ヒトと猿、guinea pig(モルモット)はこのビタミンを自分では合成できません。

ですから食べ物からコンスタントに取らなければなりません。

大航海時代には、船乗り達は歯茎や皮膚などから出血する、壊血病にならないようにと柑橘類を船に積み込みました。

なぜなら、アスコルビン酸の一つの働きとして、皮膚や血管のコラーゲン繊維の生合成の補酵素としての役割があるからです。

もう一つ、脳内神経伝達物質であるドパミンからノルエピネフリンを合成する酵素反応でも補酵素として働きます(図)。

もう一つ、脳内神経伝達物質であるドパミンからノルエピネフリンを合成する酵素反応でも補酵素として働きます(図)。従ってアスコルビン酸は脳内の神経伝達物質のレベルに大きく関与しているのです。

アルツハイマー病患者の血中のアスコルビン酸レベルが低いという報告があります。ですからビタミンCを補えば、脳疾患の予防や治療が出来るのではないか、と研究が進められてきました。

加齢やアルツハイマー病モデル動物に、ビタミンCを投与したところ記憶学習の能力が向上したのです(参考文献)

またビタミンC不足の母親からの子どもは、記憶・認識力など脳機能低下や神経細胞数の減少があることが報告されています(参考)。ダイエットは本人の健康のみならずに、よく注意しないといけないかもーー

うつ病などの神経疾患では上記の神経伝達物質の異常が考えられますので、ビタミンCの効果が期待できるかもしれません。

<脳疲労と生体内の過酸化反応>

脳機能にビタミンCが重要そうです。

私は、うつ病のみならず、慢性疲労症候群という、多種なストレスによって生活活動が極端に低下する病気で苦しんでいる方々のことにも思いを馳せます。

ストレスを受けると活性酸素が沢山出ます。酸化が進みすぎ、防御し切れなければ脳の神経細胞は死にます。免疫系や内分泌系も衰えます。

もちろん通常の生体内での物質代謝でも活性酸素は生じています。

しかし炎症の際やガン、組織における障害では異常に発生するのです。

過剰な活性酸素を早く潰してしまわないと、細胞構成成分である脂質や酵素などのタンパク質、DNAなどを無差別に攻撃して種々の障害を起こしてしまいます。

血管が活性酸素で損傷すると白血球が集まり、血管が狭くなり血栓ができます。血液が汚れ、動脈硬化も進んでいきます。

多くの動物は高ストレスに対抗して自分の体内でビタミンCの合成を盛んに行います。

しかしながら私達は進化の過程で、ビタミンCの合成酵素であるL-グロノラクトンオキシダーゼ遺伝子が変異してしまったのです。

老化と疾患の一途です。どうしましょう?

脳内に発生した活性酸素を除去できるのが抗酸化作用のあるビタミンCですね。

ビタミンCの特徴はその強い還元作用にあります。

アスコルビン酸は容易に酸化されてデヒドロアスコルビン酸(図)になり、その時、活性酸素を退治してくれます。

ですから活性酸素の産生が激しいストレスや喫煙ではビタミンCは多量に消費されています。ビタミンCが不足していては困ります。

ほんとうに、健康か病気になってしまうかを左右するのは、食べ物に含まれる栄養素を必要なだけバランスよく摂取できているかどうかによるわけですね。

ビタミンCは新鮮な野菜,果物,芋類,緑茶に多く含まれ,特に柑橘類に豊富です。

ちなみにその100g当たりのビタミンCの含有量は、レモン100mg、キウイ69mg、いちご62mg、グレープフルーツ36mg、赤ピーマン170mg、ブロッコリー120mg、じゃがいも35mgとなっています。

私は一日500mgを目指します。なおビタミンCは水に溶けやすく熱に弱いので調理に工夫が必要ですね。

<ビタミンCはオールマイテイ!!>

これからは認知症に、うつ病にビタミンCとなるでしょうか。

風邪にビタミンC、ガンにもビタミンC、は古くから言われてきました。

どういうわけか、日本は胃がんの最多発国です。

昨秋の、ノーベル賞に輝いたマーシャル博士の来日講演でのことです。

博士はピロリ菌が胃がんの原因であるなんて誰も信じてくれなかったが、反論の中でも孤独に研究を頑張りとおしたと話されました。

その中でちょろっと、胃の中の発ガン物質であるニトロソアミンの生成をビタミンCが抑制することを述べられ、未知なる食物が未知なる予防効果を持つかもしれない、とほのめかされました。

研究題材は尽きませんね~

温故知新のビタミンCです。

最近、時代の流れを感じる研究がありました(文献)。

2011年02月23日

遺伝子検査技術の進歩

<個性が発揮されれば社会が発展>

<個性が発揮されれば社会が発展> 東京も大雪に見舞われました。

雪なんかにびくともしない可愛い日本寒水仙は、さながら、地上に舞い降りた天使たちのようです。

中国の古典では水仙は、その水辺で咲く姿を、仙人にたとえられたようです。

水仙の学名、ナルキッソスは、ギリシャ神話で、水鏡に映った自分自身に恋してしまった、美少年ナルキッソスに由来しています。

何とも、水面の中の像は、ナルキッソスの想いに応えてはくれず、絶望した少年は悲劇を迎えます。

社会の一員として私達は自己評価でなく、他人の評価で仕事の役割を担っていくことになります。そのギャップが著しいと生き難い社会となり、不登校やうつ病などの原因となってしまうのではないかと思います。

他人とは違う自分を大切に、存分に社会に役立つよう、時には自己反省もしつつ力を蓄えていきたいものです。

<あなたと私の違いは遺伝子上のSNPs(スニップス)>

細胞の核内のアデニン(A)、 グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の30億個の核酸塩基の配列そのものが、遺伝情報になっています(図の右)。

人の遺伝子の99.9%は同じ配列であるものの、個人によって塩基配列に僅かな違いがあることが明らかになってきました。

ある生物種集団のゲノム塩基配列中に一塩基が変異した多様性が見られ、その変異が集団内で1%以上の頻度で見られる時、一塩基多型、SNPsと呼びます(図)。

ある特殊な人だけにまれに見つかった変異は多型ではなくミューテーションと呼び、遺伝病や発ガンの原因です。

SNPsは、糖尿病や動脈硬化(脳卒中や心筋梗塞の原因)など、これまで生活習慣病と呼ばれていた病気に関係していることが明らかになりつつあります。

SNPの違いによって体内の酵素の働きなどが異なるので、SNPsを調べれば、特定の病気にかかりやすいかどうかが判別でき、また特定の薬物にどのように反応するかも予測できるのです。

従って、遺伝情報による患者個々の体質に応じたより適切な医療はオーダーメイド医療、と呼ばれ、SNPsを利用した診断の実用化と普及が大いに期待されています。

今後は測定の迅速性、簡易化、コストの低減化のための基礎研究も必須です。私も開発研究にチャレンジです。

<遺伝子検査>

DNAは安定ですので、犯罪捜査や親子鑑定などの個人識別にも極めて有効となりました。

豊富になった遺伝子情報によって、これまでの培養法に変わって病原微生物の検出や感染源の調査も可能となりました。

また特に、今までの臨床検査で分からなかったガン診断や遺伝病の確定も出来るようになり、再生医療とともに遺伝子治療にも焦点が向けられています。

今後、遺伝子検査・診断のニーズが高まってくることが予想されます。

しかし、最近、遺伝子検査を子供の進路や適正など教育に適応しようとするビジネスがあるようです。

時期早々といわざるを得ません。なぜなら、人の能力は多数の遺伝子のオン、オフが時間とともに複雑に組み合わさって、多彩な環境のもとで醸し出されていくからです。

またヒトの遺伝子解析は個人の情報に留まらず、血縁関係者に共通することとなりますので社会倫理上充分に熟慮すべきことですね。

<遺伝子発現の調節役はRNA>

生命のしくみを知るべくゲノムプロジェクトが、10年に渡る膨大な国家予算のもとに、世界的に全DNA配列決定を目指して進められました。

遺伝子解析の先端技術開発が切磋琢磨されたのみならず、思いもよらぬことが分かってきました。

それはマイクロRNAです。

DNA(デオキシリボ核酸)の遺伝情報をRNA(リボ核酸)に写し取ることを転写といい、転写によって出来たメッセンジャーRNA(mRNA)は核の外に出て翻訳、すなわちmRNAの指示するアミノ酸配列からタンパク質の合成を行います(図の左下)。

さて、生命の複雑な機構を統合していくためには、転写を調節する必要があります。何かがDNAに働きかける必要があるのです。

これまでDNAの読み取りに働きかける分子はタンパク質である転写因子が知られてきました。ところが特定のタンパク質を作るための遺伝子ではないDNAから読まれる、すなわち非翻訳RNAが遺伝子の発現を調節し、発現の仕方に微妙な影響を及ぼすことがわかってきたのです(参考文献)。

ですから沢山すぎるジャンクDNA配列、とヒトゲノム解析で思われた配列が機能RNAを産生しているなら、思った以上にヒトの遺伝子数が少なかったという解析結果も納得ですね。

最近、マイクロRNAを過剰発現させた培養神経細胞の研究で、記憶を司る海馬の神経信号伝達の機作にマイクロRNAが関与し得ることが報告されています(文献)。

RNAが利発な脳を繰るのでしょうか。食べ物からの核酸も脳の機能や健康に大きく関わりそうですね 。

マイクロRNAの微細な調節機構が明らかになれば、生命のしくみのみならず難病の解明や治療に新展開が見られるかも知れません。

2011年02月08日

日本に必要なのはセンス・オブ・ワンダー

<なぜだろう、なぜかしら、の意気がーー>

<なぜだろう、なぜかしら、の意気がーー>自然の摂理に畏敬するこころ、それが逆境にもめげない、自らの生きる道を探せるような感性を生み出す、と聞きます。

そこに、閉塞を脱却するための道がありそうです。

時空の永劫性や人の命のはかなさから関心を背けないこと、が大切ということでしょうか。

<数分で命が消える――>

はかない命といえば、私はやはり脳の重要性を思います。

私達は日々何のことなく、息を吸う → 肺が空気を取り込む → 肺から血液が酸素を取り込む→ 血中のヘモグロビンが酸素と結合して血液に乗って脳まで流れる→脳細胞がヘモグロビンから酸素を捕る、その酸素を使ってブドウ糖を分解してエネルギーを得る→神経細胞が巧みに協働して、意識を保つ、思考を練る、ということが出来ています。

ところが薬物ショックや脳幹部の障害、事故などで心肺停止状態がおきると虚血となり、酸素の供給が絶たれます。

すると脳の機能は3~5分で停止し、神経細胞は死にます。脳死です。

いち早く血流を再開して酸素を供給しなければなりません。

最近はどこでもAED(自動体外式除細動器)の文字を目にします。

音声に従って誰でも出来るようになっていますからイザと言う時は気道の確保、呼吸の確認をして、蘇生率を上げるべく渾身の力が振り絞られるべきです。

<脳の毛細血管>

一刻を争う理由は、脳には,100億以上の神経細胞があり重量は体重の2%ほどですが、その酸素消費量が全身の25%にもおよぶからです。

脳は酸素を一番多く消費する極めて酸素要求性の高い組織なのです。しかも酸素を蓄えておくことができません。

ですから、脳は多くの血液と酸素を間断なく要求するのです。

脳の毛細血管の血流と脳機能は強く関連します。

酸欠になると欠伸のみならず、やる気や根気のエネルギーが失せます。

時に私は、ひと呼吸や飴玉ひとつで脳がクリアーに~。

脳の毛細血管は特別な構造です。血液脳関門という機能があり、神経細胞に必要な物質(栄養)のみを取り込み、不要な物質は取り込まない、体の他の毛細血管とは解剖学的に異なる仕組みが整えられています。それを支えるのは血管内皮細胞同士の密着結合(tight junction)とグリア細胞(アストロサイト)です(図)。

この血液脳関門の障害には血管性認知症があります。

血液脳関門の機能変化をバイオマーカーによって検出出来るようになることが脳の健康管理に極めて重要です。

<酸素を貯蔵出来る色素蛋白質>

酸素を脳に運ぶのは血液中のヘモグロビンです。

成人のヘモグロビンは、αサブユニットとβサブユニットと呼ばれる2種類のサブユニットそれぞれ2つから構成される四量体構造をしています(図の下)。

それぞれのサブユニットはグロビンと呼ばれる蛋白質部分に補欠分子族である1つのヘムを持ち、ヘムが酸素と結合します(立体構造図)。

すなわち、ヘモグロビンは局所の血中酸素分圧によってヘム部にO2を結合させたり、また蛋白質の末端にCO2を結合したりしてどんな末端にも酸素を供給します。

私達の身体にはこの酸素運搬屋である赤血球のヘモグロビンの他に、肉や魚の赤身などに多いミオグロビンという、酸素を結合できる赤い蛋白質があります。それは唯一酸素を貯蔵できる筋肉の蛋白質です。

ところが最近、脳の神経細胞にもヘムをもつヘモグロビン類似蛋白質が見つかりました(参考文献1,2)。脳神経機能における解明が待たれます。

生死を分かつクリテイカルな5分がたとえ少し延びただけでも、人命救助への恩恵は測り知れません。ですから、脳にも発現し得るこれらの分子を制御できる薬剤が開発されて、緊急時には自分の脳細胞から酸素が供給出来るような仕組みが開発されたら良いと考えます。

<寿命が延びたら認知症が増大してしまった>

脳・心血管系障害による死因がトップになりつつあります。

脳の血管が詰まる ことによって脳梗塞、血管が破れると脳出血、これらの疾患が脳卒中と呼ばれ、神経系が障害されたり認知異常が現れたりします。

血管の障害は加齢や生活習慣の乱れによる動脈硬化が主な原因のようです。

脳・心血管系が異常になると酸素供給が低下して、細胞内でのエネルギー産生が障害され、神経細胞の有用蛋白質の産生低下や異常蛋白質が作られたりしてしまいます。そして神経細胞死が生じてしまうのです。

一旦起こった動脈硬化はもとに戻せません。

正常な老化として血管の動脈硬化は進んでいきますが、できるだけその進行を防ぐ努力が必要ですね。

生命力を下げない、病気になりにくい体にする、そのために若い時から生活習慣をしっかり守り、自分で健康管理を行うこと、が大切です。

2011年01月22日

やっぱり、合点がいかぬ、猫の脳!!

<脳内シミュレーション>

暑いの、寒いの、ーーそんな私達をものともせず、自然は時を刻み続けます。

知らぬ間に大きく、お隣りに伸びてしまった枝を、私は一生懸命に切っていました。

後の塀の上を歩いていた猫が、直交しているこちらの塀に移りました。

トコトコ、と歩いてきて、猫の顔と私の顔は、近づきました。すると、「何しているの?」と私の顔をみて尋ねるではありませんか。

私は「枝を下ろしているの」と答えました。猫は「ふうーん」と言って納得顔をすると、そこで、塀を降りて隣家の裏庭をスタスタと歩いていきました。

ハタ、と手を休めて考えました。猫は声を出さないでしゃべったのに、なぜ、人間の私が声を出して、返事をするワケ???

それにしてもおかしいです。何してんの、なんて聞くまでもなく、見れば私が枝を切っていることぐらい誰でも分かるのにーー

高等動物は、脳にミラーニューロンがあり、他人の行動をあたかも自分の行動のように感じ取ることが出来ます。

最初は猿の脳の電気信号と行動学の研究において、他者の行動を見て自分が行動したかのように発火する神経細胞があることが見つかり、物まね細胞(ミラーニューロン)と名付けられました。

今回も脳の中の鏡、ミラーニューロン(9月8日記)の成せる業なのでしょうか?

しかしどう考えても、私の脳に映るべき言葉は「邪魔だわ、私、あっちに行きたいの!」となるはずです。ホントに、猫の脳って、変ですね。

エエッ、わたしのミラーにヒビ割れが??

<模倣と共感>

私達、人類の脳はミラーニューロンの発火に伴って同時に、大脳辺縁系の感情を司る脳中枢(扁桃体、8月21日ブログの図中)に信号が送られます。これが、他人の苦しみや心の痛みを感じて一緒に泣くしくみと考えられています。共感です。

模倣に長けた人は感情の認識に優れているといわれます。ですから、他人に共感する力にも恵まれていることになりますね。

物まねするほど、頭のよい子になる、と言われるのもさもありなんです。

子どもが大人になっていく教育のプロセスにおいて、ミラーニューロンシステムは、社会的存在になる、という最も重要な役を果たすことになります。

自閉症は他者と共感出来ない疾患です。ミラーニューロンにおいて、電気生理学的にまた機能的MRIで、機能や構造の異常が報告されています(参考文献1,2)。しかし、その分子機構は未知のため薬の開発は進みません。

<ヒトはどこがどう特別なの?>

<ヒトはどこがどう特別なの?>

私は、脳の凄い所は、ガリレオの如く、誰も考えもしなかった可能性を創造・考察出来ることだ、と思います。それは、積み重ねによって出来た、密で確固とした神経配線の為せる業でしょうか。

文明社会を促進したのは言葉による熟考です。言葉が繰れなければ高度な思考も互いのコミュニケーションも成り立ちません。

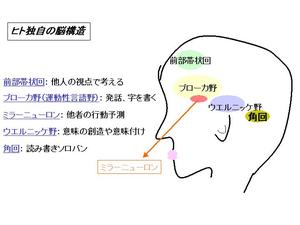

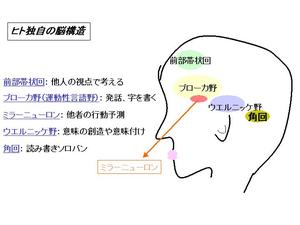

言語中枢としては、比喩やことわざなど抽象的な言葉の意味を理解する「ウエルニッケ野」、読み書きそろばんの「角回」、そして行動と結びついた運動言語を司る大脳左半球の前頭葉にある「ブローカ野」があります(図)。これらがうまく同時に働いて言語機能が繰れます。どれも他の動物には未発達の場所です。

他者の意図を理解するということは社会性の基礎です。

相手のこころを察するという社会性の能力は「前部帯状回」(図)が司ります。極めてヒト独自です。

うつ病や統合失調症でここの異常の報告があります。

上記の全ての部位がうまく連携して統制のとれた脳に育つためには、豊かな社会背景が必須なのです。

昨今、脳は、生物学的機能に加えて社会的存在として、教育的見地で論じられています。

<鏡よ・鏡よ・鏡さ~ん>

知覚と行動を連携させ、さらに言葉にも反応するミラーニューロンシステムは、図のブローカ野の近くにあり、ヒトの成長過程で社会文化的並びに情動的な影響も受けながら統合されていく、と考えられています。

ミラーニューロンシステムは親のやることを、すべて自動的に吸収するメカニズムともいえます。本人が過去に無意識に吸収・体験した出来事が、知らず知らずのうちに“再現・復元”されてしまう、まさに‘子は親の鏡’、オー怖いッ!

そしてどうも、甘やかされて育ち、自分で解決して乗り越えたことがない脳は配線のし直しが難しいようーーー

とにかく、苦も無く、自動的に、無意識のうちに行われてしまう脳内ミラーリングです。

かくしてヒトは、言葉によらないメッセージさえも迅速かつ正確な同調によって、別の人間を共感・伝染させることが出来ます。社会をうまく維持するために獲得した能力なのでしょう。

ですから、出会った良き師や友は大切にして、‘朱に交われば赤くなる’の如く、しっかりと自らを感染脳にしたいものです(参考文献)。

‘酒に交わり過ぎて萎縮脳・認知症’?これには気をつけましょう~~~

暑いの、寒いの、ーーそんな私達をものともせず、自然は時を刻み続けます。

知らぬ間に大きく、お隣りに伸びてしまった枝を、私は一生懸命に切っていました。

後の塀の上を歩いていた猫が、直交しているこちらの塀に移りました。

トコトコ、と歩いてきて、猫の顔と私の顔は、近づきました。すると、「何しているの?」と私の顔をみて尋ねるではありませんか。

私は「枝を下ろしているの」と答えました。猫は「ふうーん」と言って納得顔をすると、そこで、塀を降りて隣家の裏庭をスタスタと歩いていきました。

ハタ、と手を休めて考えました。猫は声を出さないでしゃべったのに、なぜ、人間の私が声を出して、返事をするワケ???

それにしてもおかしいです。何してんの、なんて聞くまでもなく、見れば私が枝を切っていることぐらい誰でも分かるのにーー

高等動物は、脳にミラーニューロンがあり、他人の行動をあたかも自分の行動のように感じ取ることが出来ます。

最初は猿の脳の電気信号と行動学の研究において、他者の行動を見て自分が行動したかのように発火する神経細胞があることが見つかり、物まね細胞(ミラーニューロン)と名付けられました。

今回も脳の中の鏡、ミラーニューロン(9月8日記)の成せる業なのでしょうか?

しかしどう考えても、私の脳に映るべき言葉は「邪魔だわ、私、あっちに行きたいの!」となるはずです。ホントに、猫の脳って、変ですね。

エエッ、わたしのミラーにヒビ割れが??

<模倣と共感>

私達、人類の脳はミラーニューロンの発火に伴って同時に、大脳辺縁系の感情を司る脳中枢(扁桃体、8月21日ブログの図中)に信号が送られます。これが、他人の苦しみや心の痛みを感じて一緒に泣くしくみと考えられています。共感です。

模倣に長けた人は感情の認識に優れているといわれます。ですから、他人に共感する力にも恵まれていることになりますね。

物まねするほど、頭のよい子になる、と言われるのもさもありなんです。

子どもが大人になっていく教育のプロセスにおいて、ミラーニューロンシステムは、社会的存在になる、という最も重要な役を果たすことになります。

自閉症は他者と共感出来ない疾患です。ミラーニューロンにおいて、電気生理学的にまた機能的MRIで、機能や構造の異常が報告されています(参考文献1,2)。しかし、その分子機構は未知のため薬の開発は進みません。

<ヒトはどこがどう特別なの?>

<ヒトはどこがどう特別なの?>私は、脳の凄い所は、ガリレオの如く、誰も考えもしなかった可能性を創造・考察出来ることだ、と思います。それは、積み重ねによって出来た、密で確固とした神経配線の為せる業でしょうか。

文明社会を促進したのは言葉による熟考です。言葉が繰れなければ高度な思考も互いのコミュニケーションも成り立ちません。

言語中枢としては、比喩やことわざなど抽象的な言葉の意味を理解する「ウエルニッケ野」、読み書きそろばんの「角回」、そして行動と結びついた運動言語を司る大脳左半球の前頭葉にある「ブローカ野」があります(図)。これらがうまく同時に働いて言語機能が繰れます。どれも他の動物には未発達の場所です。

他者の意図を理解するということは社会性の基礎です。

相手のこころを察するという社会性の能力は「前部帯状回」(図)が司ります。極めてヒト独自です。

うつ病や統合失調症でここの異常の報告があります。

上記の全ての部位がうまく連携して統制のとれた脳に育つためには、豊かな社会背景が必須なのです。

昨今、脳は、生物学的機能に加えて社会的存在として、教育的見地で論じられています。

<鏡よ・鏡よ・鏡さ~ん>

知覚と行動を連携させ、さらに言葉にも反応するミラーニューロンシステムは、図のブローカ野の近くにあり、ヒトの成長過程で社会文化的並びに情動的な影響も受けながら統合されていく、と考えられています。

ミラーニューロンシステムは親のやることを、すべて自動的に吸収するメカニズムともいえます。本人が過去に無意識に吸収・体験した出来事が、知らず知らずのうちに“再現・復元”されてしまう、まさに‘子は親の鏡’、オー怖いッ!

そしてどうも、甘やかされて育ち、自分で解決して乗り越えたことがない脳は配線のし直しが難しいようーーー

とにかく、苦も無く、自動的に、無意識のうちに行われてしまう脳内ミラーリングです。

かくしてヒトは、言葉によらないメッセージさえも迅速かつ正確な同調によって、別の人間を共感・伝染させることが出来ます。社会をうまく維持するために獲得した能力なのでしょう。

ですから、出会った良き師や友は大切にして、‘朱に交われば赤くなる’の如く、しっかりと自らを感染脳にしたいものです(参考文献)。

‘酒に交わり過ぎて萎縮脳・認知症’?これには気をつけましょう~~~

2011年01月06日

年金より重要なものは‘貯筋’です。。。

新年明けましておめでとうございます。

私は、今年も一日一万歩を目指します。

<ふくらはぎは第二の心臓>

ヒトは重力に逆らって、血液を脳へ運ぶことが出来ます。

足の筋肉が血液を心臓まで押し上げるポンプの役割をするのです。

ですから長時間座って過ごす人は心臓に負担がかかり死亡リスクが高いといわれています。

エコノミークラス症候群も、座ったままで血液が下半身に停留したことによる血液・血管障害です。

毎日もむと寿命が伸びるーーー、そんなふくらはぎ健康法のキャッチフレーズは、足の筋肉をほぐして血液・リンパなどの循環を良くすれば全身に酸素や栄養が行き渡り、そして更にーーー。

実は私達は、年令を重ねるにつれホルモンが減少し、そのために筋細胞の減少や筋繊維の萎縮がおこります。それで筋肉による押し上げポンプ力は20-30歳代をピークに、減衰してしまいます。

足の筋肉量の低下は他に比べて著しく、60歳代では20歳代より40%も落ちるとも言われます。

まさに、’老化は足から’の言葉どおりなのです。

高齢者の足の筋力減少はQOLの低下となってしまいます。

ではどうしたら、筋力低下が防げるのでしょうか。

答えは、運動して脳から成長ホルモンを出してあげることです。

成長ホルモンは他組織の細胞増殖因子の放出を促進するのです。

<運動は如何にアンチエイジングとなるのか>

<運動は如何にアンチエイジングとなるのか>

運動によって筋肉が疲労し損傷しますと、乳酸や細胞内蛋白質が漏出します。

そして筋細胞を再生すべくIGF-I(インスリン様成長因子-I)などの種々の成長因子が放出され筋は再生・肥大します。

さらに、異物の掃除屋である免疫系細胞であるマクロファージも遊走してきて、免疫系を活性化するサイトカインという因子などが出されます(図)。

これらの分子は神経インパルスや血液を通して脳にもすぐさま情報を与えます(図の右上)。脳はその結果、骨形成や新陳代謝、脂肪燃焼促進、コラーゲン生成などに関与して、生体の恒常性維持機能のある、また細胞の分裂・増殖を促進する成長ホルモンを脳下垂体から分泌するのです。

この成長ホルモンは、寝る子は育つ、と言われる様に本来、睡眠中に分泌されるホルモンで、若い時に沢山出るホルモンです。

このように私達は、筋トレによって成長ホルモンの分泌を増大させ、休息と訓練の継続によって、漸次、筋力や体調のレベルアップが図れるのです(参考文献1,2)。

<急いては、事をし損じる>

筋肉の過負荷(疲労と筋繊維損傷)によって分泌された成長ホルモンは、複雑な経路を作りながら、筋肉の老化抑制のみならず生体の複雑なネットワークをより強固にします。

ところが海外のセレブ?は成長ホルモンによる若返りの効果を急ぐ余り、何と大枚をはたいて化学合成ホルモンを注射しているそうですね。

美肌作りに専心の女性も、手抜きに走ると大変なことがーーー腫瘍やガンのリスクが報告されています(文献参照)。

<足は足でもーー >

鍛えてこその足腰であることが分かります。

お足といえば宮中の女官が使った貨幣の隠語ですね。

私は、働いて得たお金は人類のために生かしたい、と切に思う今日この頃です。

一万円あると、途上国の学校へ行けない子が一年間中学校で学べます。

バブルが崩壊した時は一万円があっという間に五千円に低落するものもありました。

信用できる政治・政策のもとで、こちらのお足も血行不良を改善して、うまく動かして元気にしましょう。

私は、今年も一日一万歩を目指します。

<ふくらはぎは第二の心臓>

ヒトは重力に逆らって、血液を脳へ運ぶことが出来ます。

足の筋肉が血液を心臓まで押し上げるポンプの役割をするのです。

ですから長時間座って過ごす人は心臓に負担がかかり死亡リスクが高いといわれています。

エコノミークラス症候群も、座ったままで血液が下半身に停留したことによる血液・血管障害です。

毎日もむと寿命が伸びるーーー、そんなふくらはぎ健康法のキャッチフレーズは、足の筋肉をほぐして血液・リンパなどの循環を良くすれば全身に酸素や栄養が行き渡り、そして更にーーー。

実は私達は、年令を重ねるにつれホルモンが減少し、そのために筋細胞の減少や筋繊維の萎縮がおこります。それで筋肉による押し上げポンプ力は20-30歳代をピークに、減衰してしまいます。

足の筋肉量の低下は他に比べて著しく、60歳代では20歳代より40%も落ちるとも言われます。

まさに、’老化は足から’の言葉どおりなのです。

高齢者の足の筋力減少はQOLの低下となってしまいます。

ではどうしたら、筋力低下が防げるのでしょうか。

答えは、運動して脳から成長ホルモンを出してあげることです。

成長ホルモンは他組織の細胞増殖因子の放出を促進するのです。

<運動は如何にアンチエイジングとなるのか>

<運動は如何にアンチエイジングとなるのか>運動によって筋肉が疲労し損傷しますと、乳酸や細胞内蛋白質が漏出します。

そして筋細胞を再生すべくIGF-I(インスリン様成長因子-I)などの種々の成長因子が放出され筋は再生・肥大します。

さらに、異物の掃除屋である免疫系細胞であるマクロファージも遊走してきて、免疫系を活性化するサイトカインという因子などが出されます(図)。

これらの分子は神経インパルスや血液を通して脳にもすぐさま情報を与えます(図の右上)。脳はその結果、骨形成や新陳代謝、脂肪燃焼促進、コラーゲン生成などに関与して、生体の恒常性維持機能のある、また細胞の分裂・増殖を促進する成長ホルモンを脳下垂体から分泌するのです。

この成長ホルモンは、寝る子は育つ、と言われる様に本来、睡眠中に分泌されるホルモンで、若い時に沢山出るホルモンです。

このように私達は、筋トレによって成長ホルモンの分泌を増大させ、休息と訓練の継続によって、漸次、筋力や体調のレベルアップが図れるのです(参考文献1,2)。

<急いては、事をし損じる>

筋肉の過負荷(疲労と筋繊維損傷)によって分泌された成長ホルモンは、複雑な経路を作りながら、筋肉の老化抑制のみならず生体の複雑なネットワークをより強固にします。

ところが海外のセレブ?は成長ホルモンによる若返りの効果を急ぐ余り、何と大枚をはたいて化学合成ホルモンを注射しているそうですね。

美肌作りに専心の女性も、手抜きに走ると大変なことがーーー腫瘍やガンのリスクが報告されています(文献参照)。

<足は足でもーー >

鍛えてこその足腰であることが分かります。

お足といえば宮中の女官が使った貨幣の隠語ですね。

私は、働いて得たお金は人類のために生かしたい、と切に思う今日この頃です。

一万円あると、途上国の学校へ行けない子が一年間中学校で学べます。

バブルが崩壊した時は一万円があっという間に五千円に低落するものもありました。

信用できる政治・政策のもとで、こちらのお足も血行不良を改善して、うまく動かして元気にしましょう。

2010年12月22日

自由や幸福は天空に有り?

<霙降る大寒の夜に>

先日、ドイツ帰りの起業塾仲間がオープンしたカフェ、Die Drei Falkenのオカメインコが一瞬の隙に大空に飛んでいってしまった、という店主の悲しみを知りました。

クリスマス・コンサートも予定され盛り上がっていた矢先のことです。

三鷹の光や磁気を思い出して伝書バトのように帰巣するよう祈っています。

私は、多摩川沿いに住んでいた20年以上前の出来事を思い出しました。

雪混じりの極寒の夜、改札を出ると、足元に一羽のコバトのような鳥がヨチヨチ出てきたのです。傍らのキオスクのおばさんに「どうしたのでしょう」と聞くと、「先ほど改札を出てきたのよ、持っていくなら、はい」といって段ボール箱を手渡してくれました。

足がうまく動かないのです。

目を閉じて私の左胸に顔を埋めてじっとしていました。

<身なりは王女様と乞食ほどにも違いーー>

「小さい鳩を拾いましたーー、探している方は?」と交番に、そして駅には人相書き?も貼りました。

おまわりさんは、伝書鳩を飼っている家に行ってみるよう指示しました。

私は伝書バトを見て仰天。神社のハトしか知らないので、利口そうな大きなクリクリ目、ガッチリした体躯、太い足を見て、伝書バトはハトにあらず?!と。

「この子は今、仙台から飲まず食わずで飛び続けて帰ったところです」と自慢げな紹介でした。

うちの鳩子ちゃんのことは何も言えずに帰りました。

研究室の動物学者によれば鳩子ちゃんは「川にいる野生の土鳩で、つり糸に足を絡めて痛めたのだろう」とのことでした。

ベランダで何度「鳩子ちゃん、外を見てごらん」と言ったことでしょう。しかし、しがみついたまま後ろを向いてしまうのです。

<啓蟄の日、鳥になった鳩子ちゃん>

三月に入った休日の朝、まだ布団の中の私の上を何と、天井スレスレに大きく、春の陽射しを浴びて旋回するものがーー。

「わあー、トリみたいだー」思わず叫んでしまいました。

はじめて鳩子ちゃんが飛んだのです。

しかしながら一向に我が家が一番なのでした。

キッチンでは私の腕先にいつも乗っているので包丁が重くてたまりません。

べランダでの物干しも右腕に乗っているので作業が大変です。

眼下の木々ではトリ達が鳩子ちゃんを見つけて嬉しそうに何か言っているのですが気にもとめません。

いつも一緒の食事です。たまに隣室に居て出遅れて、私達が先に食べ始めているとメチャ怒るのでした。

次々と思い出されてしまいますーーー

<6階から転落!!>

夏も近づいたある日、ベランダから真っ逆様に落ちてしまった、のです!

ベランダの鉄柵は、痛めた指が不安定なのです。

下の芝生に落ちて、きょろきょろ。

上から「鳩子ちゃーん」と呼びました、が、その顔は、もはや、甘えん坊の鳩子ちゃんではありません。

しばらく、眼下を行ったり、来たり、方向を確かめて飛んでいました。遂に、カッコよく多摩川の方へ高く飛んでいきました。

夫が「何でお前の方を振り返らないんだよー」とぼそり。

一歩世に出れば、七人の敵だらけ~私のことなんか!ですョね。

その後、尋ね人欄に出したり、いつでも帰れるようにと窓を開けて出勤したり、と悲しい日々でした。

今頃は、また誰かを幸せにーー、鳩子ちゃん。。。

<トリのナビゲーション・システム>

鳥の帰巣本能を人類は有効に使ってきました。

鳩はあの小さな体で、僻地医療において血清や薬品等の運び手として、また明治時代の新聞社では報道の伝達屋として、先の第二次大戦でさえ沢山の軍用鳩が役立ちました。

今の携帯電話の普及からは信じられません。

渡り鳥のメカニズムは、星座の認識によるとか、地磁気とか、ニオイとか、いろいろ言われてきました。生物が持つ?テレパシー通信の可能性までもーー。

多くの研究者が鳥を盲にしたり、磁気を乱したりと種々の実験を行いましたが解明には至りませんでした。

脳やクチバシに見いだされた鉄を含む磁性蛋白質がその磁場依存性の配向によって位置を認識するのではないか、という報告もありました。

環境電磁波の影響と思われる鳥のアクシデントからも、磁場は重要と思われます。しかし、帰巣本能の解明のみならず電磁波の生物への影響やヒトへの安全性については検証が今なお困難です。

上図のように光や地磁気の受容に関する分子機構が提唱されました。

そこでは私達の脳にあって24時間の体内時計でもある、クリプトクローム(青色光受容物質)が受容の候補分子として挙げられています(文献参考1,2)。

網膜において、フラビンからクリプトクロームへの電子移動に際し地磁気が影響して、この蛋白質の状態が変わるため、視覚神経細胞の信号が変化するというものです。脳ではその情報を感知・処理して既に学習した所へ正しく飛ぶ、というわけでしょう。

クリプトクロムもまた、前回のブログで紹介した電子移動によってラジカル化するフラビン色素、を補酵素として使う蛋白質です。

とにかく光や磁場に依存する、効果器における化学反応と脳への信号の変化の詳細な研究が重要です。

虚空に柿の実ひとつ。

この柿は絶品です。それがひいき目でない証拠に、私はいろいろなお店の柿も同時に食べ比べます。

先日、ドイツ帰りの起業塾仲間がオープンしたカフェ、Die Drei Falkenのオカメインコが一瞬の隙に大空に飛んでいってしまった、という店主の悲しみを知りました。

クリスマス・コンサートも予定され盛り上がっていた矢先のことです。

三鷹の光や磁気を思い出して伝書バトのように帰巣するよう祈っています。

私は、多摩川沿いに住んでいた20年以上前の出来事を思い出しました。

雪混じりの極寒の夜、改札を出ると、足元に一羽のコバトのような鳥がヨチヨチ出てきたのです。傍らのキオスクのおばさんに「どうしたのでしょう」と聞くと、「先ほど改札を出てきたのよ、持っていくなら、はい」といって段ボール箱を手渡してくれました。

足がうまく動かないのです。

目を閉じて私の左胸に顔を埋めてじっとしていました。

<身なりは王女様と乞食ほどにも違いーー>

「小さい鳩を拾いましたーー、探している方は?」と交番に、そして駅には人相書き?も貼りました。

おまわりさんは、伝書鳩を飼っている家に行ってみるよう指示しました。

私は伝書バトを見て仰天。神社のハトしか知らないので、利口そうな大きなクリクリ目、ガッチリした体躯、太い足を見て、伝書バトはハトにあらず?!と。

「この子は今、仙台から飲まず食わずで飛び続けて帰ったところです」と自慢げな紹介でした。

うちの鳩子ちゃんのことは何も言えずに帰りました。

研究室の動物学者によれば鳩子ちゃんは「川にいる野生の土鳩で、つり糸に足を絡めて痛めたのだろう」とのことでした。

ベランダで何度「鳩子ちゃん、外を見てごらん」と言ったことでしょう。しかし、しがみついたまま後ろを向いてしまうのです。

<啓蟄の日、鳥になった鳩子ちゃん>

三月に入った休日の朝、まだ布団の中の私の上を何と、天井スレスレに大きく、春の陽射しを浴びて旋回するものがーー。

「わあー、トリみたいだー」思わず叫んでしまいました。

はじめて鳩子ちゃんが飛んだのです。

しかしながら一向に我が家が一番なのでした。

キッチンでは私の腕先にいつも乗っているので包丁が重くてたまりません。

べランダでの物干しも右腕に乗っているので作業が大変です。

眼下の木々ではトリ達が鳩子ちゃんを見つけて嬉しそうに何か言っているのですが気にもとめません。

いつも一緒の食事です。たまに隣室に居て出遅れて、私達が先に食べ始めているとメチャ怒るのでした。

次々と思い出されてしまいますーーー

<6階から転落!!>

夏も近づいたある日、ベランダから真っ逆様に落ちてしまった、のです!

ベランダの鉄柵は、痛めた指が不安定なのです。

下の芝生に落ちて、きょろきょろ。

上から「鳩子ちゃーん」と呼びました、が、その顔は、もはや、甘えん坊の鳩子ちゃんではありません。

しばらく、眼下を行ったり、来たり、方向を確かめて飛んでいました。遂に、カッコよく多摩川の方へ高く飛んでいきました。

夫が「何でお前の方を振り返らないんだよー」とぼそり。

一歩世に出れば、七人の敵だらけ~私のことなんか!ですョね。

その後、尋ね人欄に出したり、いつでも帰れるようにと窓を開けて出勤したり、と悲しい日々でした。

今頃は、また誰かを幸せにーー、鳩子ちゃん。。。

<トリのナビゲーション・システム>

鳥の帰巣本能を人類は有効に使ってきました。

鳩はあの小さな体で、僻地医療において血清や薬品等の運び手として、また明治時代の新聞社では報道の伝達屋として、先の第二次大戦でさえ沢山の軍用鳩が役立ちました。

今の携帯電話の普及からは信じられません。

渡り鳥のメカニズムは、星座の認識によるとか、地磁気とか、ニオイとか、いろいろ言われてきました。生物が持つ?テレパシー通信の可能性までもーー。

多くの研究者が鳥を盲にしたり、磁気を乱したりと種々の実験を行いましたが解明には至りませんでした。

脳やクチバシに見いだされた鉄を含む磁性蛋白質がその磁場依存性の配向によって位置を認識するのではないか、という報告もありました。

環境電磁波の影響と思われる鳥のアクシデントからも、磁場は重要と思われます。しかし、帰巣本能の解明のみならず電磁波の生物への影響やヒトへの安全性については検証が今なお困難です。

上図のように光や地磁気の受容に関する分子機構が提唱されました。

そこでは私達の脳にあって24時間の体内時計でもある、クリプトクローム(青色光受容物質)が受容の候補分子として挙げられています(文献参考1,2)。

網膜において、フラビンからクリプトクロームへの電子移動に際し地磁気が影響して、この蛋白質の状態が変わるため、視覚神経細胞の信号が変化するというものです。脳ではその情報を感知・処理して既に学習した所へ正しく飛ぶ、というわけでしょう。

クリプトクロムもまた、前回のブログで紹介した電子移動によってラジカル化するフラビン色素、を補酵素として使う蛋白質です。

とにかく光や磁場に依存する、効果器における化学反応と脳への信号の変化の詳細な研究が重要です。

虚空に柿の実ひとつ。

この柿は絶品です。それがひいき目でない証拠に、私はいろいろなお店の柿も同時に食べ比べます。

2010年12月10日

Green HandでGreen Earth!!

<花とお話すれば――>

私には、お金も時間も掛からない、マル秘の趣味?があります。

思いがけずもそのおかげで、本ブログ訪問者へのお口直し?となっています。

私は花屋さんの片隅で「半額」と札のかかった「もう駄目っ」とばかりの植物をたまに購入します。

ぺチャーッという顔つきだったのが、いつの間にやらきれいな花を咲かせていると、おかしくもなります。

挿し木をすると、たいていは付いてしまうので「グリーン・ハンドをお持ちなのね」と昔、お隣の方から言われたことがあります。

切って幾本も挿しておくと、いつの間にか一個だけが育っていることがよくあります。

二個や三個でもいいのになぜ一個?

他の全員が「僕たちに変わって生き延びてね」とありたけの生気を渡したのかしら、いえ、やっぱり偶然の為せる業、と自分に言い聞かせるのです。

ある日、玄関先で、小さい兄弟らしき男の子が二人。お兄ちゃんが弟にこう言っていました。

「花はね、話かけるとこういう風にきれいに咲くんだよ」。

弟のきらきらの顔が忘れられません。

<グリーンが意味するもの>

私にはグリーンは平和とか真実のイメージがあります。

グリーンは、最近はもっぱら、青二才でなく、環境にやさしい、とくに地球環境の保全を意味しますね。

グリーン・ハンドは和製英語かもしれません。greenish でなくて、greenableとか、植物とcommunicateやtalk toの意でしょうか。

私達の脳は、太陽光に含まれる、葉に吸収されずに反射された波長を、グリーンと色覚します。

葉の葉緑体では、光合成色素、クロロフィルがグリーン以外の波長を吸収して、そして自ら励起して電子を放出します。一連の電子の受け渡しと吸収したCO2を使って糖の合成がなされます。

<地球を救うのはーー、ミドリムシでベンチャー大賞受賞>

さて、光合成をするのは植物ばかりとは限りません。

ミドリムシは光合成も出来るし、鞭毛で運動も出来る単細胞です。

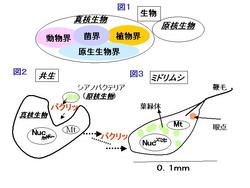

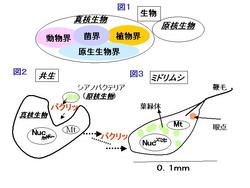

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。

実は最近、水田や水溜りにいる、このミドリムシが環境のCO2削減や食料源として役立つことで、着目されています。

ミドリムシで起業した出雲社長は学生時代からの夢を果たして、その大量培養技術で今年度の東京都ベンチャー技術大賞を獲得しました。

ミドリムシは脂質に富むので油が取れ、バイオ燃料としても有用です。減少一途の埋蔵・化石資源問題に朗報をもたらしました。

驚くこと勿れ、1切れに2億個以上のミドリムシが入ったカステラも売り出されたとかーー。

抹茶カステラと間違えそう~~

<ミドリムシの正体は>

随分と私達に役立ちそうなミドリムシです。

食料としての利点は、その養分に加え、植物や細菌が持つ、消化が難しい細胞壁がないことです。

やっぱり、ムシなの?

ではどうして、光のエネルギーを使える植物のような、動物のような、生き物がいるのでしょうか。

その昔、20億年位前でしょうか、ある真核生物はある日、光合成が出来るシアノバクテリア(原核生物;細菌)に感染し、共生するようになりました(図2)。そしてさらに、その共生植物を鞭毛虫のような原虫がまたパクッとやって、ミドリムシが生じた、とのことです(図3)。

原核生物について11月28日に書きました。

<光センサー蛋白質の同定>

ミドリムシの学名はユーグレナ、美しい瞳、と名付けられた如く、顕微鏡下では、カロテノイド色素を持つ、オレンジ色の眼点が見られます(図3)。

眼点は鞭毛の細胞内構造と一緒に光受容体装置を作り、光によって運動方向や速度を調節するようです。

何と、ミドリムシの光受容体はphotoactivated アデニレート サイクラーゼ(PAC)という、セカンド・メッセンジャーとして知られるcAMPを作る酵素でした。

この酵素が、電子移動に使われる補酵素であるフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)を結合、解離させて酵素活性の調節を行うことも分かってきました。最近、分子生物学的に構造解析がなされました(文献参照)。

ミドリムシの光の受容には細胞の吸収スペクトルからフラビンなどの色素の関与が長い間推定されていました。ミドリムシはCO2と光で増える単純な生き物と思われますがなぜか、生化学的な検証には年月が必要でした。もしや、膜蛋白質の可溶化にミドリムシの脂っこさが問題だったのでしょうか。脳も脂っこいーーー。

光による運動の分子メカニズムについては、太陽光の特定の光を信号としてフラビンからの酸化還元色素電子の放出をして運動に利用しているらしいこと、運動の調節因子がcAMPであること、は分かったのですが、この光センシング・システムによるメカニズムの詳細は、高等生物の運動にみられるようなアクチンとミオシンのスライディング機構とは異なり、未知のようです。

ミドリムシは目と足がくっ付いていて、スバシッコそうですね、単細胞ですけれどーーー

私の脳もどこか単細胞的。。。

挿せば、幾らでも増える菊とバラです。傍の水仙も冬が遠からじ、と蕾を見せました。

私には、お金も時間も掛からない、マル秘の趣味?があります。

思いがけずもそのおかげで、本ブログ訪問者へのお口直し?となっています。

私は花屋さんの片隅で「半額」と札のかかった「もう駄目っ」とばかりの植物をたまに購入します。

ぺチャーッという顔つきだったのが、いつの間にやらきれいな花を咲かせていると、おかしくもなります。

挿し木をすると、たいていは付いてしまうので「グリーン・ハンドをお持ちなのね」と昔、お隣の方から言われたことがあります。

切って幾本も挿しておくと、いつの間にか一個だけが育っていることがよくあります。

二個や三個でもいいのになぜ一個?

他の全員が「僕たちに変わって生き延びてね」とありたけの生気を渡したのかしら、いえ、やっぱり偶然の為せる業、と自分に言い聞かせるのです。

ある日、玄関先で、小さい兄弟らしき男の子が二人。お兄ちゃんが弟にこう言っていました。

「花はね、話かけるとこういう風にきれいに咲くんだよ」。

弟のきらきらの顔が忘れられません。

<グリーンが意味するもの>

私にはグリーンは平和とか真実のイメージがあります。

グリーンは、最近はもっぱら、青二才でなく、環境にやさしい、とくに地球環境の保全を意味しますね。

グリーン・ハンドは和製英語かもしれません。greenish でなくて、greenableとか、植物とcommunicateやtalk toの意でしょうか。

私達の脳は、太陽光に含まれる、葉に吸収されずに反射された波長を、グリーンと色覚します。

葉の葉緑体では、光合成色素、クロロフィルがグリーン以外の波長を吸収して、そして自ら励起して電子を放出します。一連の電子の受け渡しと吸収したCO2を使って糖の合成がなされます。

<地球を救うのはーー、ミドリムシでベンチャー大賞受賞>

さて、光合成をするのは植物ばかりとは限りません。

ミドリムシは光合成も出来るし、鞭毛で運動も出来る単細胞です。

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。

ミドリムシはムシにあらず、でゾウリムシや粘菌、アメーバ、マラリア原虫などと同じく原生生物界に分類されています(図1)。実は最近、水田や水溜りにいる、このミドリムシが環境のCO2削減や食料源として役立つことで、着目されています。

ミドリムシで起業した出雲社長は学生時代からの夢を果たして、その大量培養技術で今年度の東京都ベンチャー技術大賞を獲得しました。

ミドリムシは脂質に富むので油が取れ、バイオ燃料としても有用です。減少一途の埋蔵・化石資源問題に朗報をもたらしました。

驚くこと勿れ、1切れに2億個以上のミドリムシが入ったカステラも売り出されたとかーー。

抹茶カステラと間違えそう~~

<ミドリムシの正体は>

随分と私達に役立ちそうなミドリムシです。

食料としての利点は、その養分に加え、植物や細菌が持つ、消化が難しい細胞壁がないことです。

やっぱり、ムシなの?

ではどうして、光のエネルギーを使える植物のような、動物のような、生き物がいるのでしょうか。

その昔、20億年位前でしょうか、ある真核生物はある日、光合成が出来るシアノバクテリア(原核生物;細菌)に感染し、共生するようになりました(図2)。そしてさらに、その共生植物を鞭毛虫のような原虫がまたパクッとやって、ミドリムシが生じた、とのことです(図3)。

原核生物について11月28日に書きました。

<光センサー蛋白質の同定>

ミドリムシの学名はユーグレナ、美しい瞳、と名付けられた如く、顕微鏡下では、カロテノイド色素を持つ、オレンジ色の眼点が見られます(図3)。

眼点は鞭毛の細胞内構造と一緒に光受容体装置を作り、光によって運動方向や速度を調節するようです。

何と、ミドリムシの光受容体はphotoactivated アデニレート サイクラーゼ(PAC)という、セカンド・メッセンジャーとして知られるcAMPを作る酵素でした。

この酵素が、電子移動に使われる補酵素であるフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)を結合、解離させて酵素活性の調節を行うことも分かってきました。最近、分子生物学的に構造解析がなされました(文献参照)。

ミドリムシの光の受容には細胞の吸収スペクトルからフラビンなどの色素の関与が長い間推定されていました。ミドリムシはCO2と光で増える単純な生き物と思われますがなぜか、生化学的な検証には年月が必要でした。もしや、膜蛋白質の可溶化にミドリムシの脂っこさが問題だったのでしょうか。脳も脂っこいーーー。

光による運動の分子メカニズムについては、太陽光の特定の光を信号としてフラビンからの酸化還元色素電子の放出をして運動に利用しているらしいこと、運動の調節因子がcAMPであること、は分かったのですが、この光センシング・システムによるメカニズムの詳細は、高等生物の運動にみられるようなアクチンとミオシンのスライディング機構とは異なり、未知のようです。

ミドリムシは目と足がくっ付いていて、スバシッコそうですね、単細胞ですけれどーーー

私の脳もどこか単細胞的。。。

挿せば、幾らでも増える菊とバラです。傍の水仙も冬が遠からじ、と蕾を見せました。